保護者向けの話

前回(7月2日)、本校ホームページに記載した「「許せる人」「感謝する人」にと願いながら・・(校長室から)」の中に、「学ぶことは変わること」と書きました。

学ぶことを勉強することと言い換えれば、私自身、高校生ぐらいまではそのことが何より苦行でした。なぜなら、一生懸命に暗記してその知識量をテストで競う、点数を見て一喜一憂する日々に、実のところ、自分に何が身についたのかも実感できず、楽しさなど見出すことができませんでした。

しかし、大学以降、「学ぶことは何より楽しい」ことだと気づいてしまいました。世の中には自分が体験していない出来事が山のようにありますし、知らないこともいっぱいあります。何も知らなかったときは一面的な見方しかできませんが、何かを一つ一つ知ることでいろんな見方ができ世界が明るくなるような感覚にさえなります。このことを、岸 武雄さんという詩人が「わたしはひろがる」という詩の中で表現しています。一節を紹介します。

わたしは小さいとき、

おやつのお菓子が弟より大きくないとおこった。

じだんだふんで泣いたこともある。

わたしが世界のすべてであった。

わたしが世界のすべてであった。

やがてわたしは、弟もわたしと同じように、

大きいお菓子をほしがっていることが、わかってきた。

わたしはけんかしながらも、

同じように分けることをおぼえた。

ときには、弟があまりうまそうに食べるので、

自分のぶんも分けてやった。

弟といっしょにお菓子を食べると、

お菓子の分量はへったが、なんとなく楽しい。

こうして、わたしの中へ弟がはいってきた。

こうして、わたしの中へ弟がはいってきた。

この詩はまだまだ続きがあります(全文がお読みになりたい方はこちら.pdf)。弟と一緒に食べることを知って「お菓子の分量は減ったけど楽しさを知った」とあります。まさにこれが「学び」だと思うのです。学ぶことはこのように変わることであり、変わることは楽しいことなのです。極論を言えば、小学校教育では、こういった「学ぶことの楽しさ」を子どもたちが実感できれば、目標の大部分は達成していると言ってもいいかもしれません。

どんな仕事でも、うまくいかないことはあります。スランプにも陥ります。その時に「何が課題なのか」「どうすればいいのだろう」と考え、自分なりに行動に移していく中で、ある時ふと解決のヒントが見つかる、それが次の仕事へのステップになります。子どもたちが大人になってどんな仕事に就くにしても、うまくいかないから簡単にあきらめるのでなく、頑張って成功してほしいと願うのは私たち大人は皆同じように思うでしょう。

子どもたちの学びも同じです。課題を解決するために、時に友達と相談したり議論したりしながら、自分なりにいろいろと調べる中で「分かった」と思う瞬間に出会う・・簡単にあきらめずに、この楽しさに出会わせたいのです。そのためには、大人が先回りしないことだと思っています。ヒントを言いたいのをぐっとこらえて、どっしり構えて見守るといったことも必要だと思っています。

保護者向けの話

先週末、熊本県では豪雨のため被災された方も多いと聞きます。本校は自然豊かな環境の中に立地しているので、何だか他人事だとは思えず、映像から目をそむけたくなる思いでした。心からお見舞い申し上げます。

さて、県教育委員会のホームページを見ると、先週末には、令和3年度教員採用選考1次試験が行われたようで、小学校教員に833人、中学校教員に748人もの若者が挑戦したということでした。様々な媒体で、教員の仕事は長時間労働であることやクレームも多いことから「ブラックだ」と言われて久しいですが、これだけの若者が教員になりたいと思ってくれることに嬉しい気持ちになりました。これらの若者にぜひ、「子どもの明るい声と笑顔の中で仕事ができる教員という仕事はいいぞ」と言ってあげたい気分です。

確かに大人が仕事として行うのですから厳しさはあります。子どもの頃のように頑張っていることだけでは褒められるなどということは絶対にありません。いい授業をしなければいけないし、子どもたちの安全・安心を保障しなければいけません。でも結果を求められるのは、教員に限ったことではなく、どんな仕事でも一緒だと思うのです。いい結果を得るために常に努力しなければいけないことも、教員に限ったことではありません。

教員の仕事は、数字で結果が出るわけではありません。子どもの表情が教員の仕事の良しあしを物語ってくれます。子どもは正直ですから「もっとやりたい」と嬉しいことを言ってくれる半面、「つまらない」とも言ってくれます。

個人的な話をすると、私も学級担任の頃、子どもの笑顔を勝ち取るためにどんな授業をしようかと長い時間悩みましたし、保護者に私の思いや学級の現状を伝えたいとの思いから週に2~3回は学級だよりを出していました。子どもとは1日おきの交換日記もしていました。まさに寝る時間を惜しんで・・といったところですが、自分がやりたいと思ってやっていただけですので、「多忙感」を感じたことはありませんでした。逆に楽しくて仕方ありませんでした。

でも、私が学級担任の時に行った上述のことを本校の先生たちに求めようとは思いません。本校では、既にそれぞれの先生がそれぞれのやり方で結果を求めるために懸命に努力してくれていることを私は知っていますから・・。

もう一つ、個人的な話をすると、私は学級担任であった頃、保護者からどれだけ励まされたか分かりません。私のやり方に理解できないとき、「先生のあのやり方はおかしいと思うのですが・・。」と冷静に意見を言いに来てくれた保護者もいました。そんな時は「確かに○○さんの言う通りです。ごめんなさい。」となるわけです。本読みカードや連絡帳に書いてくれた「ありがとうございます」の保護者からの一言に救われたことは数知れません。そんな一言で、教師は「また頑張ろう」と思えるのです。

私は、これまで県教委や市教委にも勤務させていただいたこともありますが、やはり学校で勤務する方が何倍も楽しいです。これは、どちらの仕事がいいかを論じるものではありません。行政職で懸命に努力されている方も大勢いますし、その仕事に情熱を燃やしている方も見てきました。でも、私は子どもたちが目の前にいる今の仕事の方が楽しいと思っています。

さらに市教委にいるときは、多くの保護者や市民の方から意見をいただくこともありました。かなり感情的に話される方もいますが、よくよく聞いてみると、学校や学校の先生に期待を抱いてくださっていることが分かります。「世の中には悪いことをする人もいっぱいいるけど、学校は夢を語る場所であってほしいし、学校の先生にだけはそうなってほしくない・・」といった思いから意見を言ってくださっていることがよく分かりました。

子どものために働きたいと心から思っている若者にこそ、学校の先生になってほしいと強く願っています。教師という仕事は、私が30年以上やっても未だ飽きることがない仕事ですし、それどころか奥が深くやりがいのある仕事だと、胸をはって言えます。

保護者向けの話

1 学校が担う役割の変化

(1) 教育基本法により、義務教育の目的は、①個人の能力の伸長 ②自立的に生きる基礎 ③国家社会の形成者として必要とされる基本的資質を養う とされていて、これについては以前から何ら変わるものではありません。つまり、子ども自身の可能性を伸ばすとともに、個々の良さを社会に役立てられる人間に・・といったところだと思います。

(2) かつて学校というところは、社会に役立つための最新の知識や技術を教えてくれるところでした。しかし、技術革新が進み、世の中が急激に変化する今、身につけた知識や技術は明日になればもう古くなっているなんてこともあるわけです。だから、学校は子どもたちに知識や技術を身につけるだけでは足らなくなり、新しい知識等を自ら得るための過程を学ぶ場所としての役割が浮上してきました。

2 学習指導要領の大きな変化

学校が、どの教科のどのような内容をどの程度の時間学習するのかについては、きちんと法律(学校教育法施行規則)で規定されています。学習指導要領には、法律に基づき、上記のことをさらに細かく規定していますが、これまでは「教師が子どもたちに何を指導するのか」という観点で記載されていました。しかし、本年度から本格実施された学習指導要領では、学習者主体で様々なものが規定されており、なかでも初めて「子どもたちがどのように学ぶのか」といった学習過程にまで踏み込んだ内容になっています。このことからも、学校は知識や技術を教えるところから、学び方を子どもたち自身が身につけていく場所へと、その役割の変化が伺えます。

3 主体的・対話的で深い学びへ

かつては、「チョークとトーク」で一斉に講義する授業スタイルの先生も多くいましたが、今や時代遅れと言わざるを得ません。子どもたちは教師から講義を受けることで知識は身につくかもしれませんが、上述のとおり講義形式の授業ばかりだと新しい知識を子ども自ら得るための経験を奪ってしまうことにもなりかねません。

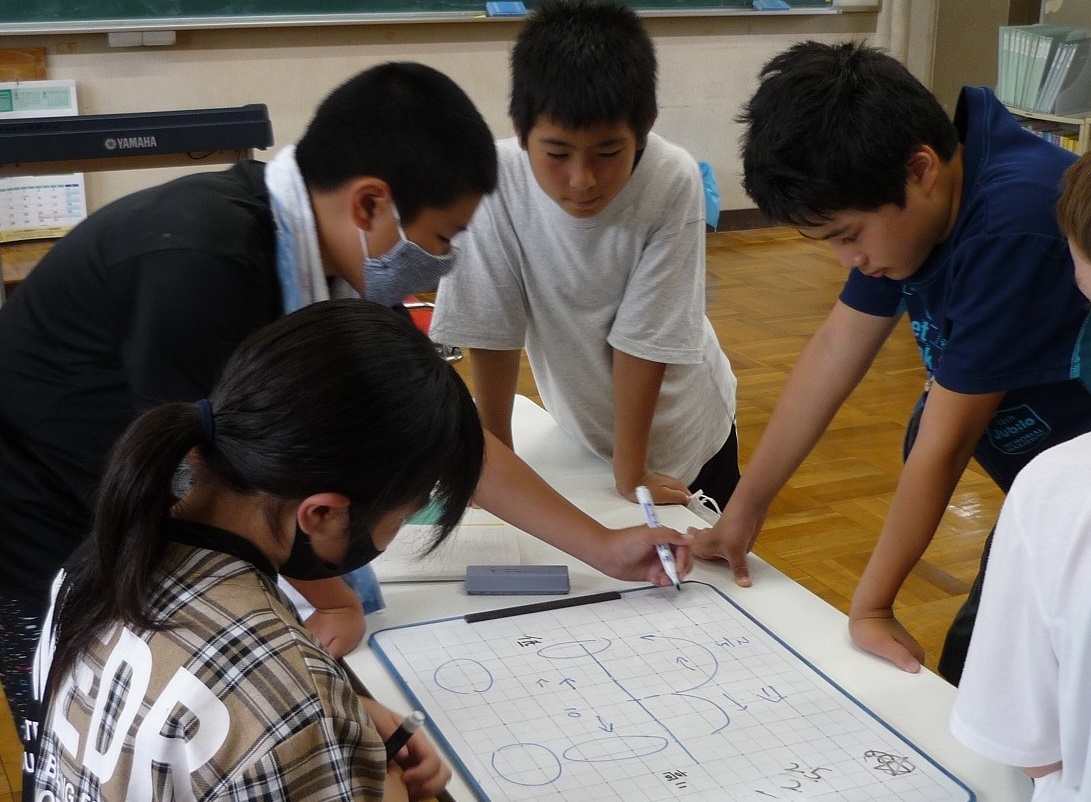

下の写真は、この日(7月3日)の6年生の算数の授業風景です。めあてを解決するために、小グループで意見を出し合い一つの考えにまとめていく、さらにほかのグループの子どもたちに分かってもらうための論理的な説明方法を考えます。こういったことは、教師が全部説明してしまうことはたやすいことですが、今はこういった子どもたち同士で学び合うような学習過程をすごく大事にしています。

4 評価の観点も変わります

今回の学習指導要領において、上述のとおり子ども自ら新たな知識や技術を得るための学習過程を重視していることもあり、観点別評価においてもこういった学習過程での子どもの表れをしっかり評価するとともに、子どもの変容を通して教師自身の指導のあり方も評価しなさいと規定されています。

かつての「関心・意欲・態度」を評価する場合、ともすれば挙手の回数やノートの丁寧さなど一過性の表れで良い評価をすることがありました。しかし今回の「主体的に学習に取り組む態度」の評価は違います。例えば、あるめあてに対して子ども自身で予想します。その後、この予想が合っているのかどうかを調べて結果を出すという学習に移ります。何を調べたらよいかを考え、図鑑やインターネットを見て、友達にも聴いてみる、こういった粘り強さがあるかどうかを見ます。さらに友達同士で話し合って建設的に考えを高め合うことができるか、結果がうまく出ない場合にどうすればいいのだろうかと考えてみることができるか、など自らの学習を調整することができるかも見ます。

したがって、新たな知識や技術が身につくまで粘り強く自ら学習に取り組んだかどうかを見ていますので、これまでのように発表は頑張ったけど知識は身についていないなどの場合は「主体的に学習に取り組む態度」は良い評価にはならないということになります。

5 おわりに

今回は、「子どもたち自身の学び方」に着目した新学習指導要領の改訂についてお話ししましたが、実はもう一つ、大きな改訂点があるのです。それは、「情報活用能力」を「学習の基盤となる資質・能力」として位置づけたことです。文部科学省のある方は、すべての学問の基礎である「読み・書き・算盤」に「情報活用能力」を付け加えたと言っても過言ではないとも説明しています。今後、デジタルデバイスを家庭でも学校でも「勉強道具」として使いこなすということが求められます。本校においても、子どもたちが主体的に学べるように、こういったツールを効果的に使えるよう研修を進めていきます。

保護者向けの話

教育の本当の成果は10年・20年先に分かるとよく言われるとおり、教師なら誰でも教え子の将来を夢に見ながら教育活動を行います。

かくいう私も、昨今のネットやマスコミでの徹底的な「他人たたき」を目にするたびに、本校の子どもたちにはぜひ「許せる人」になってほしいなあと願うばかりです。

誰かを「許せない」と感じるのは、その人の価値観とは違う言動を見たときに沸き起こる感情で、その人の「正義」の名のもとに他人たたきを始めるのだと考えられます。その気持ちも分からなくはないのですが、私はやはり本校の子どもたちには「許せる人」に育ってもらいたいのです。

「正義」を振りかざし徹底的に自分の価値観と合わない人を叩きのめすと、もしかしたら当の本人は気持ちがいいのかもしれません。でも、相手にも理由もあるでしょうし、そうせざるを得なかった状況もあるかもしれません。そもそも人の数だけ「正義」はあるし、国の数だけ「正義」はあります。お互いに「正義」ばかりを振りかざしているとけんかや戦争は絶えません。ぜひ、子どもたちには相手の「痛み」に思いを馳せられる人になってほしいものです。

さらに言えば、相手を許せず文句ばかり言う人のまわりからは、どんどん人は遠のいていきます。結局は寂しい人になってしまうと思うのです。子どもたちにはそんな寂しい思いはさせたくありません。作家の曽野綾子氏は、著書の中で、「感謝の人」のまわりにはまた人が集まる、「文句の人」からは自然に人が遠のくのと対照的であると述べています。その通りだと感じます。

では、どうすれば「許せる人」になれるのでしょうか。まず、相手の言い分を聴こう、相手を取り巻く状況を見てみようと思える心のゆとりもつことだと私は思います。さらに言えば本物の学びを体験することだと考えます。知識を得るだけが学びではありません。学ぶことは変わることです。「ああ、そういう見方もあるんだ」「そうやって考えてみればいいんだ」と、見方や考え方が広がる、深まることこそ、本物の学びです。子どもたちにこういう体験をさせようと、先生たちは日々頑張ってくれています。

「日本は、不寛容な社会になってきている」と評する人もいるようですが、まさに失敗を許さない雰囲気があり、「窮屈な世の中になったなあ」と感じることも多くあります。本校の子どもたちには、こんな窮屈な世の中を創り出す人にはなってほしくないと願うばかりです。

保護者向けの話

昨日(6月30日)は一日中、大雨の危険性があったため、どうやって下校させるべきか、インターネットやテレビの情報、はたまた玄関に出て空を仰いだりして思案していました。結果として、子どもたちが下校する時刻は雨も少し弱くなっていたため、通常通りの下校としましたが、少し心配だったため、低学年の下校風景を玄関から見ていました。

特に1年生については、学級担任が午後の出張だったので、その様子を注視していましたが、子どもたちの様子にびっくりしました。1人の男の子が「並んでよ」と手を挙げて1年生のみんなに呼び掛けていました。他の子はどうするのかなと思っていると、「はーい」と言いながら、さっと一列に並んでいるのです。その後、手を挙げて合図した男の子が「じゃあ、並べたので帰ります」と言って下校しました。あまりのことに私は感動してしまって、写真を撮ることさえ忘れてしまっていました。

今日は国語の授業で、教科書の絵を見ながら、助詞に気を付けながら身近な文を作るという学習を行っていました。担任の話をしっかり聴くこと、自分の意見をしっかり発表することなど、子ども自身で考えて行動することができています。

(国語の授業風景から)

保護者向けの話

私には2人の娘がいるのですが、子育てをするうえで一つだけ決めていたことがあります。それは、娘たちの成長の邪魔だけはしないようにしようということです。植物には日光や雨、土の養分等が必要ですがいずれもやりすぎるとうまく育ちません。子どもも親の愛情や安心して生活できる環境が必要ですが、過剰に与えすぎるとまっすぐに成長することを阻害することがあります。

娘たちは小さい頃、いずれも好奇心旺盛でした。地べたに座り込んでずっと何かを見ていることもあれば、気に入った遊びは何回も何回もやっていることもありました。親である私の方が、根負けしてしまいそうになるほどでした。でも、「もう、そんなことはやめて帰るよ」とか「○○する時間だよ」などと余分なことを言うのはグッと控えました。興味関心をもって自主的にやっていることを大人の都合でやめさせるのは、子どもの成長を遮ることになりかねないと思ったのです。

なぜこのような子育てをしたか、それは教師としての経験が大きいと言えます。「○○をやりなさい」「○○をやってはいけません」と教師が細かく指示すると、子どもは自分の頭で考えるのをやめ受け身になります。せいぜい教師にどうやって反抗しようかということに頭をつかうぐらいで、いずれにしても生産的ではありません。

その昔、6年生の学級担任になった時のことです。クラスのメンバーは変わらず、担任である私だけが新しく入るという形になりました。4月早々、子どもたちは「このクラスは5年の時の担任のせいで悪くなった」と私に訴えに来ました。私は、「あまり人の悪口を聴くのは好きではない」と前置きしながら、「じゃあ、私は余分な口出しはしないから、自分たちの力で学級のルールも作り、いいクラスにしてごらんよ。」と提案しました。あの時の子どもたちのびっくりした顔は今でも忘れられません。新しい担任である私に期待していた子どもたちは、私からの提案に戸惑いながらも時間をかけて話し合っていました。授業も講義形式はやめ、子どもたち自身で話し合いを中心に授業を進めるように心がけました。

しばらくして、子どもたちに2つの変化が見られました。1つは「人のせいにしなくなった」ことです。もう一つは「子ども同士の会話が増えて楽しそうになった」ことです。

立場が代わって校長となった今も、「子ども主体」の教育活動を進めたいという思いは全く変わりません。ましてや本校の子どもたちは、自分たち自身で「やりたい」という思いは強く持っているように感じます。先生たちも意識してくれて、なるべく子どもたちに任せよう、子どもたちの思いを大切にしようとしてくれています。最近は「子どもたち、けっこうやるもんだなあ」と感心させられることも多く、私は毎日、新たな発見をすることができています。子どもたちの変化に出会える瞬間は、何物にも代えがたい、楽しい時間です。

保護者向けの話

学校の先生の使命は、一人ひとりの子どもに寄り添うことだとよく言われます。子どもはいっぱい失敗するから子どもであり、子ども同士のトラブルが起こるのも当たり前です。そんな時にこそ、本当に寄り添っていける教師集団でありたいと思っています。

例えば、Aさんが「Bさんにいじわるされた」と訴えて泣いていたとします。この時、Aさんの辛いという気持ちに寄り添うことは教師なら普通に行います。その後、Bさんに対して「Aさんをいじめちゃダメじゃないか」「仲良くしなさい」と厳しく指導するだけでいいのかと、最近、先生たちとよく話をします。

これでは、いじめられたと訴えるAさんの心には寄り添おうとしているのに、いじめたと訴えられたBさんの心には寄り添っていません。なぜ、このような行動をとろうとしたのか、気持ちをしっかり聴いてみることが大切です。もしかしたらBさんは、「Aさんが嫌い」っていうかもしれません。そこで、「嫌いなんて思っちゃダメ」なんて、この気持ちまで否定してはいけないと思うのです。

人間だから、どうしてもそりが合わない人もいるでしょう。そのことは認めつつも「嫌い」だからいじめてよいということにはならないということは教えていく必要があります。行動選択が間違っているということを指導していくことが大切です。

家庭の中でも、子育てしていると似たようなことはよくあります。例えば、弟が「お兄ちゃんにたたかれた」と訴えてきたとします。そこで、お兄ちゃんが「だって・・」という前に、「なんで弟にいじわるばっかりするの!お兄ちゃんなんだから優しくしなさい!」って、ついつい叱ってしまった経験はありませんか。でも、冷静に考えると、こんな時のお兄ちゃんにだって、聴いてほしい気持ちがあったはずです。私も、昔を振り返って反省することしきりです…

そういえば、この間、元麹町中学校長の工藤勇一氏の本を読んでいて、なるほどと思ったことがあります。最近、失敗を恐れて一歩前に踏み出せない子供が増えている、これは、親や教師が、結果ばかりを見てほめているからかもしれないというのです。「100点取れてよかったね」「1位ですごいね」とほめると、逆に結果が出せないと親や教師をがっかりさせてしまうと考えてしまう、だからこそ、がんばろうとするプロセスを認めることが必要であるというのです。これには、目からうろこでした・・

保護者向けの話

新学習指導要領において、道徳が特別の教科となりました。指導すべき価値項目の一つに「公正、公平、社会正義」があります。これについて、学習指導要領では小学校5・6年生で「誰に対しても差別をすることや偏見をもつことなく、公正、公平な態度で接し、正義の実現に努めること」と規定されています。

「公正」と「公平」は似ているようですが、ニュアンスに微妙な違いが見られます。

例えば、私は目が悪い(近視)ので、裸眼だと生活に支障をきたす場面があります。「それは君の見ようとする努力が足りない」などと言われても努力で見えるようになるものではないし、「みんなが眼鏡をかけていないのだから、君だけかけるのは不公平だ」と言われても困ります。そうなのです。「公平」とは、個々の状況を考慮せずに、全員に同じものを同じ量だけ与える、もしくは全員に与えないことを一般的には指します。でも、「公正」の考え方は、全員が等しく生活しやすくなることを目標に、個々の視力に応じて眼鏡をかけて生活して良いという考え方です。

これまで「近視」を例に極端な説明をしましたが、子どもたちは誰しも得意・不得意があり、これが発達上の課題として表れることもあります。

例えば、「みんなと同じ授業のスピードでは理解が難しい」「大勢の子どもがいる教室では落ち着いて学習できない」といった悩みをもつ子もいるでしょう。これらについても、努力や根性では解決できる課題ではありません。どの子どもも等しく自分のペースで生き生きと活動させたいという目標のもと、個の状況に応じた環境を整えるというのが本校における「公正」の考え方になります。

学級担任の指導や支援があればクラスの中で学習が進められる子どもは良いのですが、中には学級担任の1回の説明だけでは頭の中を素通りしてしまう子どももいます。そういった子どもには学習支援員が横について復唱するといった特別な支援を行うことが「公正」と言えるでしょう。先述のように「みんなと同じ授業のスピードでは理解が難しい」「大勢の子どもがいる教室では落ち着いて学習できない」子どもには、通常学級だけでなく、個別で学習できる環境(特別支援学級)も作ってあげることも必要になるかもしれません。

こういった特別の支援は、一人ひとりの子どもに違う環境を与えるということで言えば「公平」ではないのかもしれません。しかし、どの子にも等しく生き生きと活動させたいという大きな目標のもとに行っていることから「公正」と言えるでしょう。

もしも、「あの子だけずるい」などと思う子どもがいたら、「それは違うよ」と考えを正していかねばと思いますし、今のところ、本校の子どもたちはそういった偏見の目で見るようなことはないようです。

保護者向けの話

昨日(6月23日)の午後、用事があって向陽中に伺った際に、寺田校長から以下のような話を聴きました。

「朝、通勤のために車で学校に向かっていると、向笠小の子どもたちの登校の様子がとてもいいね。特に、あるグループの班長さんと思える6年生の男の子は、横断歩道を渡った後、停まってくれた車に正対するために周り右をして深々とお辞儀をしているよ。大きなトラックの運転手さんに対しても目を見てお礼を言っている姿がとても温かい気持ちになるよ。」

「ありがとうございます」のお礼に、運転手さんの目を見て深々とお辞儀を加える、こうすることで、相手が受ける印象は格段いいものになります。

先日の地元企業の方からのお電話に続き、私はとても嬉しい気持ちになりました。こうやって本校の子どもたちのちょっとした気持ちが、地域の人々の心を温かく照らしています。