保護者向けの話

昨日(6月18日)の夕刻、教頭から笑顔で次のような報告がありました。

「先程、地元企業の方から嬉しい電話がありました。その方が向陽坂の除草作業をしていたところ、下校中の低学年の子どもたちが、きれいにしてくれてありがとうございます、掃除をしてくれてありがとうございます と声をかけてくれたというのです。それも一人じゃなく、何人もとのことでした。自分も同じ地区の出身者として、嬉しくなって電話をさせてもらったとのことでした。」

明るい挨拶をしてもらうといい気持ちになります。明るい挨拶にもう一言添えると温かい気持ちになります。このことは、私が本校に来て子どもたちから教えてもらったことです。毎朝、校門の前に立って落ち葉を掃いていると何人もの子どもたちが「掃除をしてくれてありがとうございます」と大きな声で言ってくれます。私は、自然に笑顔がこぼれます。今朝は雨だったので合羽を着て校門の前に立っていると「雨の中、大丈夫ですか?」と気遣ってくれる子もいました。私はその一言で「また、今日もがんばろう」という気持ちになれます。

たった一言の「ありがとうございます」が、地元企業の方の心を温かくしました。その方が本校に電話をしてくださったおかげで、本校職員の心も温かくなりました。こうやって考えると、たった一言だけれど、多くの人の心を照らす大きな役割を果たしているということになります。

本校の目指す子ども像の一つに「貢献」があります。子どもたちが家族・学校・地域のために何ができるか考えて行動しようとする姿です。

あいさつに添えられたたった一言の「ありがとうございます」は地域を明るく照らしてくれます。立派な「貢献」の姿だと思います。

保護者向けの話

1 はじめに

新型コロナウイルス感染症対策により、約2か月足らずの期間、休校措置を取ることとなりました。1学期を8月4日まで延長はしたもののきちんとした評価ができるのかと職員間でも検討を行いました。中には、「1学期が短くなったため、2学期分と一緒に評価することとしたらどうか」といった意見も出されました。

2 観点別学習状況を評価する上での課題

(1) 評価を実施するに足る学習を行っているか。

休校期間が長くなったため、子どもたちの学習状況を的確に評価できるのかといった課題です。通常では、4月上旬と7月下旬の子どもの姿は大きく違っており、その成長の表れを総合的に評価します。しかし、今年度は5月下旬からのスタートとなりましたので、評価期間も短く、子どもの頑張りや成長の足跡を的確に評価できるのかといった課題があります。

(2) 通信票を作成する時間を生み出せるか。

学習状況を正確に評価し、通信票を作成するにあたって、教師はこれまで蓄積してきた多くのデータをもとに分析し、子どもや保護者に分かりやすく示すことが必要であり、相当の時間を要します。そのため、通常であれば、一定期間において、授業時数をカットし、教師の作業時間を生み出します。しかし、今年度は「学びの保障」が大きな課題になっており、これ以上、授業時数をカットすることは望ましくありません。

(3) 評価の観点が変更になったことへの対応。

平成29年告示の新学習指導要領では、教育課程全体を通して育成を目指す資質・能力を、①何を理解しているか、何ができるか(生きて働く「知識・技能」の習得) ②理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる「思考力・判断力・表現力等」の育成) ③どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力・人間性等」の涵養)の3つの柱に整理しました。このことに伴い、学習評価の観点も「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「技能」「知識・理解」の4つだったものを、「知識及び技能」「思考力・判断力・表現力等」「主体的に取り組む態度」の3つに改めました。このことに対応するために、教師側も十分な研修を行い、学年団で話し合いながらじっくりと時間をかけて評価を行っていく必要があります。

3 上記課題を解決するための方策について

1学期と2学期を合わせた評価を実施する、つまり1学期の通信票は出さないとすると、保護者の皆様に、長い期間、お子さんの学校での学習状況をお伝えすることができなくなります。したがって、短い期間ではありますが、5月18日から8月4日までの学習状況を評価して1学期の通信票を作成していきたいと考えています。

しかし、教師側の通信票作成に係る事務作業時間も十分に確保したいため、夏休み中に作業を行い、2学期当初に通信票をお渡しすることも考えています。

さらに、各教科等や学校生活の様子の中で顕著な表れについては、例年は、1学期は保護者面談の中でお伝えをしていました。しかし、授業時間確保等の観点から、今年度については、面談を取りやめ、通信票の所見欄にてお伝えすることも考えています。

子どもたちへのお話

皆さんにお話しするのは始業式以来ということになります。5月18日以降の準備週間から約1か月間登校したことになりますが、概ね元気に活動できているのではと感じています。

始業式の際に、1学期にみんなに期待する姿としてキーワードを挙げました。覚えていますか?「自分から」という言葉です。自分から先生や友達に挨拶したり声を掛けたりする、授業中自分から発表したり、困っている人がいたら自分から手を差し伸べたりするなど勇気を出して行動に表してほしいと話をしました。

この1ヶ月間で、私は多くの「自分から」の姿を目にしました、今日はそのいくつかを紹介します。朝、いつものように校門の前で立っていると4年生の男の子がものすごい勢いで私の方に走ってくるのです。ハアハア言った後、「同じ登校班の子が転んだ拍子に防犯ブザーが止まらなくなっちゃって困っています。助けてあげてください。」と教えてくれたのです。

もう一つあります。運動場の隅で6年生の体育の授業を見ていた時のことです。その時はグループに分かれてリレーをやっていました。みんな、すごい応援をしていて走っている子もみんな真剣そのもので、見ている私も引き込まれるほどでした。すると、ある子が他の子の足に引っ掛かり転んでしまいました。するとトラックの反対側にいた女の子がその子に向かってすごい勢いで駆け寄っていき、何やら声を掛け、手を差し伸べ一緒にゴールまで走ったのです。この2つの事例とも、自分のことでもないのに、仮に放っておいても損することはないだろうに、まさに自分事としてとっさに行動するその姿がとても格好良く思えました。そして「本当の優しさとはこういうことだな」と改めて思いました。

さて、少し話を変えます。もしも授業が始まろうとする時刻になっても先生が来なかったら、皆さんのクラスではどうしますか?ある日、校長室から運動場を眺めていると、「みんな早く並ぼうよ。先生、来ちゃうよ。」と誰かが声をかけ、その声に従って先生が来る前に整列して体操している学級がありました。「すごいな。何年生かな。」と目をこらすと2年生でした。低学年でも「自分から」行動することができることを証明する出来事でした。

最後に、先日、計画委員会の6年生が「スローガンが決まりました」と言って自分たちで作った新聞を持ってきてくれました。スローガンは「自分から 自分たちで みんなのために 最後までやり抜こう」とのことでした。みんながどんなことを「やりたい」って言ってくれるのか、楽しみに待っています。応援する準備はできていますよ。

新聞やテレビを見ると、休校の影響で、運動会などの行事も中止するとか、いろいろな実験や体験を行う時間もとれないといった学校もあるようです。しかし向笠小はそういったことをなくしません。学ぶことの楽しさやいろんな人とかかわることの喜びを味わえてこその学校だと思っていますから。ぜひ、一緒に心から楽しいと思える学校にしていきましょう。以上でお話を終わります。

保護者向けの話

最近は、新型コロナウイルス感染症予防と熱中症予防を両立させるための対策として、 「3密」ならぬ「3とる」という考え方があるそうです。この「3とる」とは・・

1.人との距離を十分に「とる」

2.人との距離をとったうえで、マスクを「とる」

3.水分を「とる」 だそうです。

先日のおたよりの中で「登下校時のマスク着用は求めません」と書きましたが(詳しくはこちら)、エアコンがきいた教室にいても、一日中マスクを着用することは息苦しく感じるような毎日になってきました。ならば、この「3とる」の考え方をもとにして、一人学びをしている時、例えばプリントやテストをやっている、パソコンに向かって調べ学習をしている時などは全くおしゃべりしていないので飛沫感染の心配もないからマスクを外しましょう、子どもたち全員が先生の話を一斉に聞いている時も同じ理屈でマスクを外しましょう・・とすると、少しは楽になるかなと感じています。

では、教員側についてはどう考えるかです。子どもたちへの感染リスクを軽減するためには、飛沫を防ぐための方策を講じなければなりませんが、教員だって教室内で一日中マスクを着けているのは苦しくなります。ならば、授業中子どもたちに話をする際にはフェイスシールドをつけるようにしたらどうだろうなどと考えています。フェイスシールドならば、マスクより蒸れは少ないだろうし、子どもたちに対して口元もよく見えていいかもしれないなどと考えています。

保護者向けの話

昨日(6月10日)のテレビで、東海地方は梅雨入りしたと報道していました。いよいよ暑い夏が始まります。私たちは、新型コロナウイルス感染症予防に加えて、熱中症予防についてもしっかりと対策を取っていく必要があります。

先日(6月1日)、「コロナ禍における熱中症予防行動のあり方について」というおたよりを保護者の皆様にお届けしました。本校としての対応方針をお示ししたつもりですが、その後も「これだけで十分な対策と言えるのか」と常に自問自答していました。

そんな時、ふと私の脳裏に「子どもたちの水筒にお茶の補給はできないだろうか」との考えが浮かびました。その理由は幾つかあります。子どもたちの水筒の中のお茶は午前中の早い時間に無くなってしまう、水道水を飲むことを嫌う子も多いと聞く、今年度は8月初旬まで長時間かけて登下校をしなければならない、マスク着用によりのどの渇きを感じにくくなるため例年以上に脱水症状のリスクは高くなる、炎天下での下校時に水分補給できないという状況は避けたい…などです。

幸いにして本校は自校給食であるため給食調理員の手を借りることができることや小規模校であることなどのメリットもあります。私は、意をけっして、関係職員に「コロナ禍における熱中症予防対策の一つとして・・」と今年度限りであることを前置きしたうえで相談しました。

子どもたちへの指導、お茶をつくる手間、費用・・など課題をあげればきりがありません。しかし、職員の中から誰一人異を唱える者はいませんでした。給食調理員からは「子どもたちの健康と安全を守るためならば、私たちはしっかりやります。ただし、地産地消に取り組んでいる本校としては地元業者からお茶を購入してほしい。」との力強い言葉と要望を聴くことができました。子どもたちへの指導に関して、早速、教頭を中心に教務主任や学年団主任などで「密を作らずに、効率的に補給できるためにどうすべきか」を話し合ってくれていました。事務室では、お茶をはじめ必要物品の購入の算段を整え始めてくれました。教頭からPTA会長に「お茶の費用についてPTA会計予算の中から出させてほしい」と相談したところ快諾していただきました。

夏の暑さが本格化する前に、子どもたちの水筒にお茶を補給する体制を整える事が出来そうです。本校職員の強みは、子どもたち一人ひとりのことをしっかり考えようとする愛情の深さと、目の前の課題を正面から解決しようとする前向きさにあると感じています。心強い限りです。

子どもたちへのお話

今年度、初めての避難訓練を行いました。今日(6月2日)は、地震が発生した時にどこを通ってどこに逃げればよいのかを子どもたち1人1人がしっかりと認識することが目的です。訓練の終わりに全校放送で話した内容を掲載します。

地震はいつやってくるのか、そんなことは誰にも分かりません。休み時間にトイレに行っている時に突然やってくるかもしれません。もしもトイレで1人きりの時に地震が来たら、みんなはどうしますか?先生や友達がいる教室まで戻りますか?

2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が起こりました。この時は、地震の後に大きな津波が起こったため、大変多くの人が犠牲になりました。子どもも先生もほとんど流されてしまった学校がありました。一方で、ほぼ全員が助かった学校もありました。この違いは何だと思いますか?

答えは簡単です。逃げたかどうかの違いです。助からなかった学校では先生も子どものどこに逃げていいか分からずじっと運動場にとどまっていました。一方で助かった学校では各自逃げられるところまで逃げたのです。だから、先程の私の問いに「教室まで戻る」と答えた子は間違いだということです。トイレのスリッパのままでいいから運動場まで一気に走るというのが正解です。東日本大震災で助かった地域の言い伝えで『いのちてんでんこ』というものがあります。「津波が来たら、家族がてんでバラバラでもとにかく逃げろ」という教訓だそうです。

ぜひ、今日の訓練で確認してほしかったのは、地震が起きたらどこを通ってどうやって逃げるかということなのです。そして、もしも1人きりのときに地震が起きてもどんどん逃げることができる子になってほしいと願っています。

家にいるときに地震が起きたらどこを通ってどこに逃げるのかも知っておく必要があります。だから、「地震が起きたらどうするか」を家族でよく話し合っておくことが大切です。

さらに高学年の子にはもう一つ願いがあります。それは、「守られる側ではなく、守る側になってほしい」ということです。自分より弱い立場にある幼稚園や低学年の子、高齢者を連れて逃げることができる人になってほしいということです。

では、この後、今日の避難訓練を通して感じたことなどをもとに学級で話し合ってみましょう。以上で、私の話を終わります。

保護者向けの話

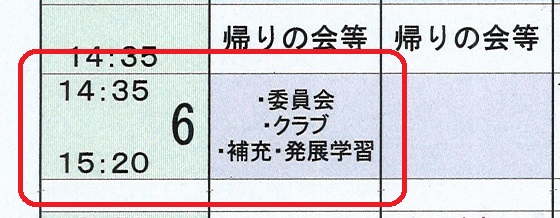

前回、日課表における工夫として、60分授業、ファミリータイム についてご説明しました。今回は、火曜日6校時を「補充・発展学習」の時間と位置づけたことについて知っていただきたいと思っています。

1 はじめに

子どもたちは、自身の成長を心から願っています。しかし、発達や学習内容の理解のスピードは個々に違いがあります。

学習の理解度が早く、ある事象に興味関心をもった子どもたちは、「もっと調べてみたい、勉強してみたい」と思っても、次から次へとお膳立てされた日課をこなし、それが終わると安全上の配慮から下校をせかされ、そのうちに、いつの間にか膨らんだ学習への探究心はしぼんでしまうなどということもあるでしょう。一方で、授業だけではしっかりと理解することができず、「できるようになりたい」「分かるようになりたい」と中途半端な思いを抱きながら下校する子どももいるはずです。

そこで、理解がゆっくりな子どもには、個別で学習する環境を用意することで、「自分にもできるんだ」という自信を生み出し、学習に向かう姿を育てたいと思います。加えて、授業だけでは物足りなさを感じている子どもには、さらなる発展的な学習の場を設け、学習欲を沸き立たせたいと思っています。

2 目的

すべての子どもに「分かる」「できる」思いを感じてもらえるよう、個に応じた学習支援を行い、基礎学力の確実な定着を図りたいと考えています。

加えて、授業において身に付けてきた基礎的・基本的な内容を基にして、より広げたり深めたりする発展的学習を行いたいと希望する子どもたちに対してもその場を提供することとしたいと考えています。

3 子どもの意欲を高めることについて

年度最初に、「補充・発展学習」に関するガイダンスを子どもたちにしっかり行うことで、何のためにこういったことを行うのか、どのように行うのかをしっかりと理解させていきます。さらに、あくまで参加の可否は子ども自身の希望であり、教師が無理強いするものではないとも考えています。

委員会やクラブと同じ時間に設定していますので、毎週必ず「補充・発展学習」ができるわけではありません。とりあえず、6月中旬ごろから、各学級担任がクラスの子どもたちの様子を見ながら順次実施していくこととなります。

4 安全上の配慮について

下校時刻にばらつきが生じることになりますが、子ども自身が保護者に下校時刻を予め伝えておくように指導しておくこととします。予め伝えていない子どもについては、残念ながら当該日の「補充・発展学習」には参加できないこととなりますが、親に心配をかけてはいけないことを教えるのも大事な教育だと考えます。さらに、補充・発展学習を行う子どもの下校時刻は午後3時25分とし、途中でばらばらと解散することは避けるとともに、地区ごとにまとまって下校するように指導していきたいと考えています。

保護者向けの話

今朝、とんぼランドの池にトンボが羽化する瞬間に遭遇することができました。平成15年当時、「トンボを学校のシンボルとし、子どもたちも教師もトンボに親しむ環境を」との強い思いから学校ぐるみで整備したビオトープで、まさにトンボの羽化を見ることができて特別の思いを抱きました。

平成31年度学校だより第6号を参照に)。2年間かけて、子どもたち自身が「やりたい」と言い出したことを最後まであきらめずに完成までこぎつけたところに、当時の向笠小の子どもたちの「たくましさ」を感じます。今の子どもたちにも、「やりたい」を「やり遂げる」ことができる機会を作っていきたいと考えています。

平成31年度学校だより第6号を参照に)。2年間かけて、子どもたち自身が「やりたい」と言い出したことを最後まであきらめずに完成までこぎつけたところに、当時の向笠小の子どもたちの「たくましさ」を感じます。今の子どもたちにも、「やりたい」を「やり遂げる」ことができる機会を作っていきたいと考えています。

保護者向けの話

1 はじめに

今回の休校措置により、4月13日(月)以降、約135時間程度の授業時数が失われたことになります。一年の中でこれほどの多くの授業時数がなくなったという経験はかつてないことです。

授業時数が少なくなったことで、「あれができなくなった」「これはやめちゃえばいいや」と言うのは簡単なことかもしれませんが、私たちには決して「なくしてはならない」思いがあります。それは、「向笠小の子どもをこんなふうに育てたい」という強い思いで作り上げた本校の学校教育目標「瞳を輝かせ 最後までやり遂げる子」の具現化を図るということです。

2 学校の存在意義を高めるために

もしも教科書の内容を教え込む(詰め込む)だけの授業に切り替え、異学年交流もやめ、そば作りなど様々な体験活動もやめてしまえば、上述した失われた授業時間はすぐに取り戻せるのかもしれません。しかし、そんなことをしてしまえば、もはや学校ではなくなってしまいます。

学校の存在意義は、子ども同士・子どもと教師・子どもと様々な大人とのふれあいを通して考えを高め合うことや、様々な体験活動を通して人間的な成長を図ることなどにあると考えます。

3 じっくりと取り組める環境づくり

この一年は子どもたちにとってかけがえのないものであり無駄にしてはいけません。そのために、じっくりと対話活動や体験活動等に取り組める環境をもう一度整えることから始めます。具体的には、年度当初に予定していた授業時間数を確保し、年間を見通した行事計画を立て直すということです。

その方策の一つ目として、長期休業期間の短縮が挙げられます。夏休みは約3週間に短縮します(現在、8月5日~25日で検討しています)。冬休みや春休みも少しずつ短くします。二つ目は、土曜日の授業を設定します。既に習い事やスポーツ少年団等の活動が入っている子どももいると思いますが、市教委からの指針に沿って午前中3時間授業で5日程度を考えています。三つ目には必要に応じて日課表の中で授業時間を増やすことも考えています。例えば、これまで5時間授業だった日を6時間目まで行うといったことです。

4 新しい学びのスタイルの構築

休校期間中に、子どもたちが自宅で取り組んだ学びを生かした授業スタイルを構築していくことも考えています。これまで様々な形で子どもたちは予習に取り組んでくれています。自学自習の中で分からなかったことはこれからの授業において学習課題としてみんなで考えればいいし、深く調べたことはみんなに教えてあげられる時間を作っていければと考えています。

子どもたちに「これまでやってきたことは決して無駄ではなかった」と感じてもらえるような授業スタイルを全職員で話し合いながら構築していきます。