子どもたちへのお話

これまで、皆さんは一生懸命、水泳練習に励んできました。中には、「疲れたなあ、辛いなあ、やめたいなあ」と思うときもあったかもしれませんが、本当によくがんばったと思います。先ほどの模範演技も、とても上手でした。

さて、皆さんは、水泳練習を通して、「泳ぎ方」や「体」を鍛えただけでなく、「心」も鍛えてきたのです。私は、これまで幾つもの水泳大会を見てきて、「心が鍛えられていない」と感じる場面も幾つかありました。例えば、大会当日、自分のもっている力を出そうとしない人、他の人の応援もしない人、他の学校の先生や選手にあいさつ一つできない人などです。

みなさんは違うと思います。25日の水泳大会では、ぜひ、これまで鍛えてきた「心」を見せてください。

5年生については、この会に向けての準備もありがとうございました。6年生に向けてのエールもとても立派でした。

「磐田市小学校水泳競技大会」は今年で幕を閉じます。皆さんは水泳大会に出場する最後の選手となります。ぜひ、最後を飾るにふさわしい、全力の泳ぎを見せてください。応援しています。

保護者向けの話

本校では、昨年度から、地域で栽培された農作物を使って給食を作り子どもたちが食するという「地産地消」の取組を進めています。

その中で、本校の子どもたちのことをとりわけ気にかけてくださる業者の一つに「橙香園」があります。これまで、ブロッコリーやキャベツ等を給食のためにおろしてくださっているだけでなく、珍しい野菜や色の違う野菜等ができると「子どもたちに紹介してやってほしい」という思いで学校に届けてくださっています。

橙香園の代表である金子政雄氏が7月4日に本校を訪問してくださり、「7月17日の給食では、うちでできたブルーベリーを使って、給食にジャムとして子どもたちに食べてもらいます。どうせなら、子どもたち自身でうちの園に来てもらってブルーベリー狩りを楽しんでもらって、自分たちで獲ったものを自分たちで食べるという体験をしてほしい。」という申し出がありました。

急な申し出であり、各学級では1学期のまとめを行っている大事な時期でもありますので、少々思案しましたが、私は「自分たちで獲ったものを自身で食するという体験はとても貴重であり、子どもたちにもできれば体験させたいと思います。ただし、急なことですので、各学級担任は既に授業の計画もびっしり立てていることもあるでしょうから、無理に全員を連れて行くということにはならないかもしれません。方法等はこちらにお任せいただけますでしょうか。」とお話ししました。

私は教頭に「職員室に戻り、職員に主旨を説明しながら、実施可能か検討してほしい」と話しました。しばらくして教頭は校長室に戻り、「先生たちで話をした結果、午前中をB日課にして昼休みからの時間を使うのならばどの学年も実施可能とのことです」と報告してくれました。

できないことの理由を列挙することは簡単なことですが、本校の職員はそうではありませんでした。子どもたちにとって良いことならば、「どうやれば実施できるのだろう。」と真剣に検討してくれました。私は、とても嬉しく思いました。

こんなことで急遽決まった体験活動ですが、子どもたちにとってきっと忘れられない体験になると信じています。

お知らせ文書「ブルーベリー狩りをしよう」.pdf

4月当初より、目指す子ども像として「自主・自治・貢献」を掲げています。今回の職員会議においては、この3つのうち「自治」に特化して、以下のとおり職員に話をしました。

今から約25年余り前のことです。私がある中学校に勤務したときのことをお話をします。この中学校勤務で、私の教師観、指導観の基礎は作られたといっても過言ではありません。

当時の子どもたちのうち、心の隙間を埋めるため、煙草・シンナー・盗難・夜間俳諧何でもありの状態の子もかなりいたように記憶しています。1年生を一緒に組んだ学年主任の言葉は「子どもを良くしようとするな。今より悪くならなければいい。」「3年後、子どもたち全員を卒業式に出席させる」というものでした。最初は、この言葉の意味が分かりませんでしたが、次第に「上から指導監督をするのでなく、とにかく子どもに寄り添ってほしい。そして3年の最後まで1人の脱落者もださない。」という強い決意の表れだということが分かりました。

では、どうやってそのことを具現化するのか、まさに 「やらされる」から「自らやる」への転換であり、自治の意識の醸成でした。

教師が上から押さえつけようとすると子どもは反発します。だから、子どもたちと約束しました。「子どもたち自身でルールを作り、自分たちで守る。それができなければ、教師がルール(厳しい校則)を作り、それを守らせるしかなくなる。」と。つまり、自由には責任が伴うことを教えたのです。

この後、教師たちは子どもの自治的な動きを徹底的に支えるという地道な活動を繰り返しました。 子どもたちは教師から押し付けられたくないから、お互いに話し合い、お互いに注意し合い、いつしかどの学級よりいい学級にしようとがんばるようになってきました。

このことは、自然に、仲がいいとか悪いとか言っていられない状況を作ることにつながり、誰とでもしゃべらなければやっていけない状況(雰囲気)ができあがりました。

私は、子どもたちが教師に求めているのは「ほめてもらう」ことではない、自分たちだけでやれるんだと「認められる」ことだと、子どもたちの変容を見て強く感じました。

さて、現在、次年度以降の教育課程について検討してもらっていますが、安易に自治的活動とその準備の時間をカットしてはいけないと思っています。担任は変われど、学級のメンバーは変わらない。ならば、担任等いなくても子どもたちだけで学級をより良いものにする環境を作ることは重要だと思うのです。「自治」の意識が醸成されるよう意図的に環境設定する必要があると考えています。

最後になりますが、夏休みのくらしについてです。夏休みは、子どもたちが家庭の中で成長する機会であり、保護者の協力・理解は不可欠です。以下のことについて学級懇談会などの場で説明をしてください。あわせて、子どもたちには「何を どのように」学習を進めればよいか、個別の支援をお願いします。

○ 学校では「自主・自治・貢献」を目指す子ども像とし、進んで自身を伸ばすこと、周りの環境を良くすることに取り組んできた。

○ 夏休み中、親に甘え、親が言わないと何もやらないなどということがないよう、めあてをもたせ、自らを伸ばすよう声掛けをお願いしたい。

○ 本来、学校が子どもたちに課す宿題の目的は①既習事項(基礎・基本)の定着 ②学習習慣や生活習慣の定着 の2つ(予習的な意味合いを入れると3つになるか?)。したがって、夏休みの宿題については、上記目的を達成するための最低限のものにおさえる。あとは家庭と子どもと話し合いながら、学習内容を決めてほしい。

保護者向けの話

6月21日(金) 午後7時から、PTA3役及び各専門部代表者に集まっていただき、第3回本部役員会を実施しました。本会における協議内容は、各部の活動報告と今後の予定について確認を行うことに加え、8月24日(土)の奉仕作業終了後に行う役員選考会の実施方法について協議するというものでした。

この日は、協議の前に、校長から来年度、新学習指導要領が本格実施されることに伴い、早い時期から対応を始める旨の話を行いました。内容は下記のとおりです。

本日はお忙しい中、第3回PTA本部役員会にご出席いただき、ありがとうございます。

PTAの主だった方々がお集まりの機会ですので、 新学習指導要領全面実施に向けての取組についてお話をさせていただきます。

学習指導要領は各学年の指導内容や標準授業時数等について示したもので、約10年毎の改訂になります。これほど大掛かりな改訂は、私の教職経験を振り返ってもはじめてのことではないかと思います。その一例を申し上げます。

外国語活動及び外国語科の授業時数が増加されます。現在、3年が15時間、4年が20時間、5・6年は50時間の授業を行っていますが、来年度から3・4年が35時間になりますから15~20時間の増、5・6年は70時間になりますので、こちらも20時間の増となります。この時間を何とか生み出す必要があるのですが、簡単に言えばまとめてとるか、分散して取るかということになります。まとめて取るというのは、夏休みなどの長期休業日を減らして授業日にするという方法です。分散して取るというのは、週当たりの授業時数を増やす、つまり6時間目の日が増えるということになります。ただし、単純にこのようなことをすると、子どもたちに負担がかかるのは目に見えています。

懸念材料はこれだけではなく、教師側の課題もあります。外国語科にしても、道徳にしても評価まで行うようになるし、教科や単元を決めてプログラミングを実施しなければなりません。こういったことは、いわば教師にとっても初めての経験ですので、授業準備の時間をしっかり取らなければ、子どもたちにとって「面白い」と思える授業を実施することも難しくなります。

つまり、このまま何も変えずに、ただ授業時数を増やすのでは、子どもにとっても教師にとっても負担が大きくなるといえます。これまで「子どもたちのためになる」といって続けてきたことにもメスを入れ、学校行事等の中で本当に重要なものはどれか、優先順位をつけて「やめる、かえる、へらす」ことをやっていく必要が出てくると考えています。

そこで、今の時点から、職員の中でプロジェクトチームを作り、学校行事や日課表など、いろいろなものの見直し作業に着手しはじめましたことをこの場でご報告しておきます。

年末になり、少しまとまってきたところで、皆さんにもご報告、ご相談をさせていただければと思っています。以上、よろしくお願いします。

保護者向けの話

子どもたちの希望を育む場所に

私には忘れられない2つの光景があります。1つは先生になりたての頃のこと。休み時間に子どもたちと話をしていたとき、その中の1人が「私、先生になりたい。」と言うから、「どうして?」と聞くと「だって、先生見てるとすごく楽しそうなんだもの。」との答え。

もう一つの光景は、教師として脂ものってきた30代後半の頃、同じように休み時間に子どもたちと話をしていた時のことです。「私、先生にはなりたくない。」「どうして?」「だって、先生見てると、先生って仕事、すごく大変そうなんだもの。」との答え。

その時、同じ教師として働くならば、子どもたちに「こんなふうに生きてみたい」と希望を持たせるような仕事をしなければいけないなと反省しました。

その思いは今も変わりません。学校は子どもたちの希望を育む場所にならなければと強く思っています。

保護者向けの話

大勢の方々にお集まりいただきまして、ありがとうございます。校長の佐伯泰司と申します。よろしくお願いします。

さて「交通安全リーダーと語る会」というのは、名称こそ多少の違いはあれど、概ねどの学校でも昔から行っている会議であります。私の経験で申し上げると、このような会の最後は、「6年生がリーダーとしてもっとがんばらねば・・」とか「信号や標識に注意して歩道をしっかり歩きましょう」などと子どもたちに注意喚起して終わるものが多かったです。

しかし、最近の世の中の情勢はそんな甘いものではありません。5月には滋賀県大津市で、6月には兵庫県西宮市で散歩中の園児の列に自動車が突っ込む事故があり、同じく6月には名古屋市で自動車が小学校に突っ込む事故がありました。さらに、交通事故ではありませんが、5月には川崎市多摩区でスクールバスを待っていた児童を刃物で刺すという事件も起こりました。

こうなると、こちらがいくら標識や信号をみて正しく歩いて登下校したとしても、それだけでは足らないということになります。

私はできるだけ、朝の校門に立って、子どもたちの登校の様子を見守るようにしています。概ね、リーダーとなっている子どもたちは、時に気疲れするのではないかとこちらが心配になるほど、下級生のことにまで気を配り、まとまって登校しているように思います。

今日は、リーダーとして毎日の登下校で危険を感じることはないか、地域の方々が見た様子はどうかなど、日頃感じていることを出し合ってほしいと考えています。

先日の会礼で「いのちは大事にしなければいけない。この中で、いなくなってもいい子やいじめられてもいい子は1人もいません」と話したばかりです。交通事故で命を失うなどと絶対にあってはならないことです。今日の会が有意義なものになることを願って挨拶とします。

教師向けの話

「大阪府吹田市の小学校5年女児が同級生から長期の集団いじめを受けていたにもかかわらず、学校や市教育委員会は約1年半にわたって放置されていた」というニュースを耳にして、私は何だかいたたまれない思いになり、急いで自分の思いを綴り、職員に配布しました。

以下は、その資料の内容を再編集したものです。

1 事件概要(静岡新聞6月14日朝刊から抜粋)

○ 大阪府吹田市の市立小に通う小学校5年女児が同級生から長期の集団いじめを受けていたにもかかわらず、学校や市教育委員会は約1年半にわたって放置していた。

○ 女児の担任だった複数の教諭が、いじめを訴えたアンケートを紛失、破棄していた。1年次のものは破棄され、2年生の2学期のものは紛失していた。

○ 当該女児は、2年生1学期に生活アンケートで被害を訴えたが担任は対応せず。その後、女児は1年半に渡っていじめを受け続けた。

○ 当該女児の保護者は、兄弟の担任にも被害を訴えたが、担任は加害男児に注意や指導をせず、校内で問題を共有することもなく、いじめを放置した。

○ 同校では、いじめアンケートの取扱いを各教諭に委ねていた。

2 いじめの定義とは

○ 平成25年以降、いじめとは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」と定義されており、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとされている。

○ つまり、女児がいじめを訴えたことを受けて、学校は即座に本事案を「いじめ案件」として対応する必要がある。いじめられた児童生徒の立場に立たなければならない教師が、「この案件はたいしたことない」などと勝手に考えることはもはや許されることではない。

3 教師の仕事は「想像力」の上に成り立つ

○ 教諭の職務内容は、学校教育法第37条に「教諭は、児童の教育をつかさどる」と規定されている。「つかさどる」と規定されている以上、教諭は児童の教育の一切について責任を持たなければならない。その責任は大変重い。

○ 私は常々、教師の仕事は想像力がないとできないものだと考えている。子どもの表情を見てその奥に隠された思いを「想像する」、何か教育活動を行う前にどんな危険が隠れているだろうかと「想像する」・・・あらゆる場面で「想像力」を働かせることができないと児童の教育をつかさどることなど、到底できないと思う。

○ そういった観点で本事案を見ると、明らかに教師側の想像力の欠如である。当該女児にしてみれば、いじめアンケートに書くだけでも緊張しただろうし、そもそもアンケートに書こうと思うまでによほどの勇気を要したに違いない。そういった女児の思いを、担任は想像することができなかった。この責任はやはり重すぎる。

○ 教師が想像力を働かせるためには、子どもを理解しようとする意識を強く持つことは言うまでもない。そのうえで指導場面と支援の場面ははっきりと切り分ける必要がある。指導すべき時は、子どもの前面に立ってしっかり話す。しかしそれ以外の場面では後ろに回ったり横に行ったりしながら子どもの行動を見守る。その際に細かな安全配慮を行うのである。

4 校内で問題を共有できないのは・・

○ 「いじめアンケートの取扱いを担任に委ねていた」この言葉だけを捉えると、何だか校長は各担任の力量や資質を信用していたとでも勘違いしそうだが、実はこの姿勢にこそ、大きな問題が隠されている。

○ 子どもの表れは多様であり、そもそもいじめなどというものは担任の目の前で繰り広げられるわけがない。隠れたところで起こるからいじめなのである。だからこそ、すべての教職員ですべての子どもの小さな表れを見逃さない体制作りが必要なのである。これは一人の教員を信用しているとかしていないの問題とは別次元である。

○ 子どものことを職員室で語り合える雰囲気こそ大事である。本校の職員はすべての子どものために仕事をしているのだから、愚直に子どものことを理解しようと語り合える集団でありたい。

4 おわりに

○ 私は、教師というのは「心配性」であるぐらいでちょうどいいと思っている。でも同時に、うろたえる姿を晒してはいけないし、特に子どもの前では堂々としていたいとも思う。

○「私は、しっかり学級経営を行っているので、うちのクラスでいじめなど起こるはずがない」と考えるのも危険である。

○ 大人だっていろいろと間違うし、悪いことだって考える。ましてや子どもである。学校という場で、何度でも間違っていいと思う。そうやってどこかで心配しながら子どもを見守り、間違いそうになったらそっと正してあげられる、そんな職員集団でありたいと思う。

子どもたちへのお話

今日は、「いのち」について考えてみたいと思います。

お父さんとお母さんが出会って、みんなが産まれた、みんなはお父さんとお母さんから「いのち」をいただいたとも言えます。

では、このいただいた「いのち」はいったい誰のものでしょうか。

「自分のもの」だとするならば、自分の好き勝手に使ってもいいと言うことでしょうか。自分のものだから、乱暴にいのちを扱ってもいいし、いらなくなったらいのちをなくしてしまってもいいのでしょうか。

いいわけがないですよね。つまり、「いのち」は自分のものなんだけど、自分だけのものじゃないということなんです。これはどういうことでしょうか。

私には、2人の娘がいます。もう2人とも大人になっていますが、2人が産まれた日のことは本当によく覚えています。私と妻は、すぐにでも子どもがほしいと思っていたのに、なかなか子どもは授からなかったのです。だから、産まれた日は本当に嬉しかったのです。下の娘はそれから2年足らずで産まれてきてくれて、喜びは倍になりました。でも、すぐに病気になるし、夜中もすぐ泣くしで本当に大変だったけど、いとおしくて仕方がなかったです。この子たちがいない世界なんて考えられないと思ったし、今もそう思っています。つまり、娘の命は娘のものだけど、勝手に死んじゃったりしたら私や私の妻はとても辛いです。だからそういう意味で娘の命は私や私の妻のものだとも言えます。

これは、みんなにも言えることです。みんながいなくなると、みんなのお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃんはすごく悲しみます。だから、みんなの命はそういった家族みんなのものとも言えるわけです。

じゃあ、みんながいなくなると悲しむのは家族だけでしょうか。そんなことはありません。私はとても悲しい。そして担任の先生はじめこの学校の先生すべてが悲しむ。友達も悲しむ。嘘だと思ったら、これが終わったら聞いてみるといいよ。そう考えると、みんなの命はここにいるすべての人たちのものだともいえるわけです。好き勝手になくしちゃっていいものではなく、大事にしなければいけないんだ。もしも、この中で誰かをいじめていたり、「死ね」とか「殺す」みたいな汚い言葉を使っていたりする子がいたら、私はそのことを許しません。なぜなら、この中で、いなくなってもいい子やいじめられてもいい子は1人もいませんから。

では、「自分の命を大事にする」ってどうすることなのだろう。

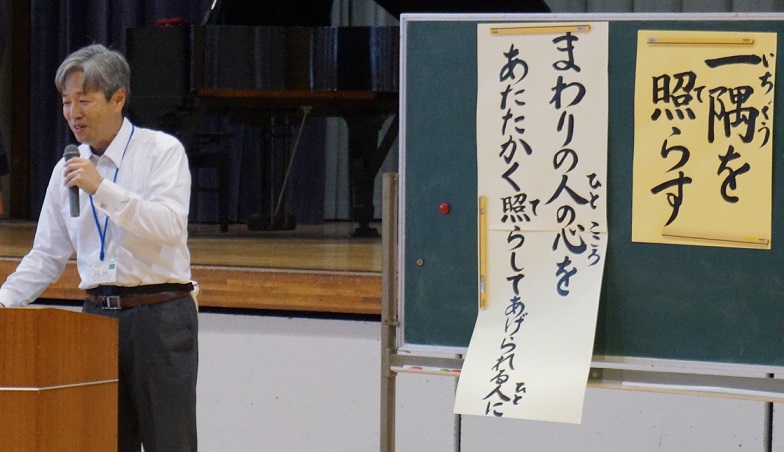

私の好きな言葉の一つに 「一隅を照らす」という言葉があります。これは、最澄というお坊さんの言葉です。 一隅とは目立たない隅っこかもしれないが、家庭や職場など、自分自身が置かれたその場所で、精一杯努力し、明るく光り輝くということです。決して目立つようなことではないけれど、寂しそうな、悲しそうな顔をしている人にそっと寄り添い、その人の心を暖かく照らしてあげるということです。せっかくいただいたいのちだから、自分のまわりの人の役に立ち、まわりの人の心を暖かく照らしてあげられるひとになってほしいなと思っています。

以上、「いのち」の話を終わります。

教師向けの話

5月25日(土)に運動会は大成功の中、終えることができました。校長として、今年の運動会を総括し、今後の指導に生かしていきたいという思いを込めて、以下の話を全職員に対して行いました。

1 運動会は大成功!

気温30度を超す真夏日になった。にもかかわらず、1人の欠席者もなく、大きな事故や怪我がなかったことは言うまでもない。しかし、それ以上に子どもたちの姿を見て、「今年の運動会は大成功だ!」と強く感じることができた。

まず、子どもたちの表情から一様に運動会を楽しんでいたことが分かる。さらに表現種目等を見ると、練習の時より明らかにまとまっているし、一人一人の動きがきれいだと感じた。高学年は誰に指示されるでもなく、係の仕事に自主的に取り組み、まさに自分たちで自分たちの運動会をいいものにしようとする自治的な雰囲気が見られた。

2 成功に導いた要因を考察すると…

(1) 教師が楽しいと子どもも楽しい

このことは、授業も学校行事も同じである。教師がつまらないと感じているものを子どもが楽しいと感じることは皆無である。まず教師は、授業や学校行事を組み立てる際には「わくわく」「ドキドキ」を強く持っていることが大事である。

練習の時もそうであったが、本番の先生たちの表情を見ていると、実に生き生きしている。こちらがうらやましくなるほどに楽しそうであった。あんな表情を見せられたら、子どもたちは楽しくないはずがない。

(2) 子どもが主体的に活動できる環境づくり

「一生懸命動け!」「自分たちで考えろ!」「しっかりやりなさい」などと子どもたちを鼓舞してみても、子どもたちは決してそんなふうには動いてくれない。指示をすればそのとおりに動くのはロボットだけであって子どもは大人の指示通りには動かない。子どもたち自身で動きを考える時間と機会を設定する、高学年と低学年がともに活動する場を作る‥こういった意図的な環境設定をどの学年でも行ってくれた。

子どもたちが自主的に活動したくなる環境、協力して一つのものを作り上げたくなる環境をどうやって設定するかは、教師の腕の見せどころである。あとは、一人でも二人でも「皆と一緒にやると楽しいなあ」「人ってこんなに温かいんだなあ」と感じてくれればそれでいい。

(3) 自由と責任を感じさせる場に

運動会当日、体育主任から「今日1日は、先生方は、子どもたちを支援する側にまわってください」との言葉があった。教師が子どもに手をかけ続ける間は、子どもは教師に依存し「最後は先生がやってくれる、責任取ってくれる」と思うか、「先生は僕たち(私たち)のことをいつまでも信用してくれない」と反発するかのどちらかである。

だから、運動会当日の出来栄え自体を子どもたち自身に任せて、教師は一切の指導をしないという体育主任の指示は正しいものだと思う。自由に任せてみることで、子どもたちは責任を果たそうと真剣に取り組む。

こういった大一番に子どもたちに任せることができるかどうかは、事前準備でいかに綿密に教師側が安全面に配慮した適切な指導をしてきたかにかかってくる。

さて、自由と責任を任された子どもたちの運動会での様子はどうだったか。まるで私には「ほらね、私たちだけでちゃんとできたでしょ!」と、子どもたちの心の声が聞こえたように感じた。子どもたちは、私たち教師側の信頼にこたえてくれた。

(4) 地域の方々や保護者も楽しんでくれた

大玉転がしで、大人も子どもも一緒に楽しむ姿が見られた、朝から来賓席や敬老席が一杯になるほど応援に来てくれた、準備や片付けでは、お父さんの姿も多く見られた…こんな姿を子どもたちが見て、何も感じないはずがない。少なくとも、安心して学校行事に取り組むことはできたはずだ。

地域の方々や保護者が学校に対して高い関心を示してくださっているうえに、協力を惜しまないという姿勢も強く感じることができた。私たち学校側は、こういった気持ちを大切に受け取りながら、win-winの関係づくりを続けていきたい。

3 運動会で得た成長を分析し、次に生かす

(1) 運動会を一過性のお祭りで終わらせないために

運動会はゴールではないが、中には「燃え尽きた。真っ白な灰に‥」と言っている子どももいるかもしれない。運動会を一過性のお祭りで終わらせないために、まず運動会の反省について話し合ってほしい。その中で一人一人の成長に目を向けさせるほか、学級全体としての成果や今後取り組んでみたいことなど、新たな目標づくりを行ってほしい。

(2) 上記の成功要因を今後の教育活動に生かす

教師が「わくわく」「ドキドキ」するものを子どもに提示し、子どもたちが主体的に活動できる場を設定する、最低限の指導をすればあとは子どもたちに任せ、行動の結果は子どもたち自身に責任を持たせる‥こんなサイクルを日々の教育活動の中に創り出していきたい。

その中に、地域の方々や保護者の協力を得た方がより効果的であるというものがあれば、ぜひ取り入れてみてほしい。