保護者向けの話

「ファミリーウォークラリー」と聴いて、少し上の世代の方には「懐かしいなあ」「また、復活するんだね」といった感想を持たれた方もいるのではないでしょうか。

平成22年度までは、「向笠の宝発見ウォーク」という名前で、秋の児童会行事としてしばらくの間、続いていました。この頃の学校だよりを紐解くと、「この行事は児童会が中心となり、1年から6年までの縦割りグループが自分たちの住む向笠の「自然とのふれあい」「歴史・産業・文化・人とのふれあい」をめあてに、自分たちでコースを決め、体験を通して地域のことを学ぶという活動です。」と、この行事の目的が記されています。

平成23年度以降、なぜこの行事が本校からなくなってしまったのか、今の私には伺い知ることができませんが、本年度からまた復活することになりました。

昨年度、私は「小規模校であることの利を生かし、異学年交流のさらなる充実を図りたい」との思いを強く持っていました。日課表に「ファミリータイム」を位置づけることで、年間を通じて異学年で話し合ったり遊んだりすることはできますが、学期に一回程度は大きな行事の中でファミリーグループで何かを成し遂げるような体験があってもいいなと考えていました。

そんな思いを職員と話をしていたところ、「では、1学期に運動会をやって、2学期にはウォークラリーを新しくやってみるというのはどうでしょう」という提案があり、全職員に諮り、教育課程に組み入れることにしました。そうしたところ、今年度に入り、感染症の影響で休校措置を取ったことから、再度、教育課程の見直しを迫られることとなりました。私自身は「これ以上先生たちの負担を増やすことはできないから、今年はあきらめるしかないかなあ」と思っていました。しかし、職員からは「土曜授業を実施するなら半日で実施してみませんか」との声があり、11月21日(土)に実施する運びとなりました。正直に言えば、こうした声が職員から上がったことはとても嬉しいことでした。

嬉しいことは、このことにとどまりませんでした。向陽中学校にこのことを話すと、快く協力する旨の返事をいただきましたし、ある学校運営協議会委員の方からも「地域の方も協力体制はできていますので、声を掛けてください」と言っていただきました。いろいろな人のいろいろな思いがつまった行事になりそうです。子どもたちもいろんな人と関わることができる至福の時間を過ごせそうです。

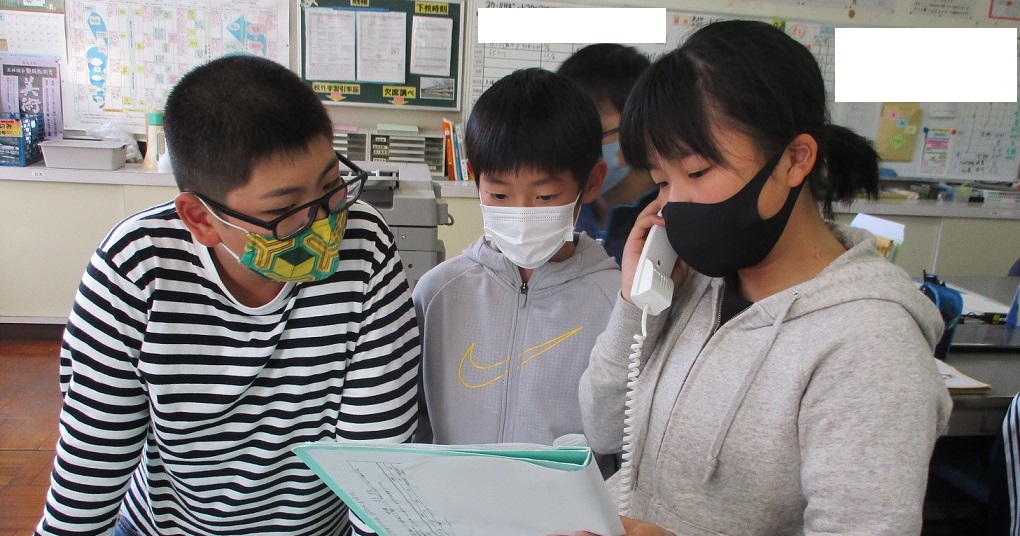

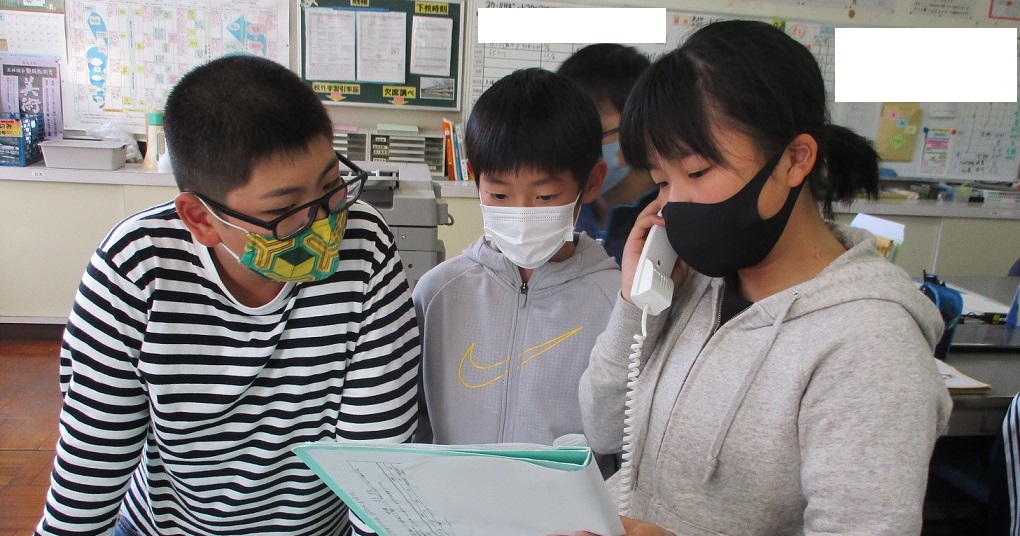

<6年生が各見学地に確認の電話をしています>

自分たちで目的地を決め、自分たちでコースを決め、自分たちだけで歩く…ざっくり言えば、そんな活動です。ボランティアで来てくれる中学生にはチェックポイントにいてもらい、小学生と触れ合ってもらおうと思っています。職員や地域の大人たちは、チェックポイントと道路上の危険個所に立って子どもの様子を見守るつもりです。

行事終了後は、地域を歩いて感じたこと、地域のために自分たちでできそうなことなどを、各学級で話し合い、今後の総合的な学習の時間につなげていきたいと考えています。

子どもたちへのお話

本日は皆さんの願いが叶い、大変素晴らしい秋空になりました。秋に運動会を行うのは、本校では平成18年以降ですので、14年ぶりということになります。

本日は、ご多用の中、本校の運動会に保護者の皆様をはじめ、多くの地域の皆様に足を運んでいただきましたことに、大変高いところからではございますが、感謝申し上げます。また、朝早くからPTA役員の皆様・保護者の皆様には、準備を手伝っていただきました、誠にありがとうございます。子どもたちは本日までへこたれることなく、懸命に運動会の練習や準備に取り組みました。子どもたちが日に日に成長する姿に、私はすでに多くの感動をもらってきたところです。本日は、その成果を精一杯に発揮してくれると思いますので、子どもたちの活動に声援や応援を宜しくお願いいたします。

なお、感染症対策を講じながらの応援となりますので、何かとご不便をおかけするかと思いますが、ご協力をお願いします。何かと暗くなりがちなご時世ですが、今日はぜひ、子どもたちの姿に元気と勇気をもらって帰っていただければと思います。

さて、児童の皆さん、これまで皆さんを見てきて強く思うことがあります。それは、いかなる結果にかかわらず、一生懸命の姿は何より格好いいということです。悔しそうに友達の背中を追いかけて走る姿、お互いにダンスを見せ合ったり教え合ったりする姿、プロジェクトを組んで自分たちで種目やルールを考える姿など、どれもたまらなく格好いいものでした。

今日は、私からそんな皆さんに3つのことを期待したいと思います。

一つ目は「自分から」動くということです。これまでの練習でやるべきことはすべてやってきました。自分が何をすべきかを考え、自信をもって、行動してみましょう。

二つ目は、仲間と協力して「自分たちで」作り上げる運動会にするということです。1人では出来ないことも、仲間と力を合わせることで大きなことを成し遂げることができます。ぜひ、仲間と助け合う運動会にしましょう。さらにファミリーで動くことも多くなりますので、互いに学び合う運動会にしてください。

三つ目は、「最後までやりきる」運動会にするということです。これまで皆さんは一生懸命練習してきました。その練習の成果を最後まで力を出しきることは、自分のためであり、みんなのためでもあり、そしてここに応援に来てくれている全ての人のためになります。

では、「自分から」「自分たちで」「最後までやり切る」運動会になることを期待して、私の挨拶とします。

※ 挨拶の中で、「本校では平成18年以降ですので、14年ぶりということになります」と言うべきところを「平成8年度以降・・」と間違えて言ってしまいました。そうしたところ、運動会終了後に、ある子どもから「校長先生、計算が合いません」と指摘を受けました。ちゃんと私の話を聴いていてくれたことに、ここでも嬉しく思いました。

保護者向けの話

今年度に入ってから、来年度以降の向陽学府小中一貫教育のあり方について、4校の校長が定期的に集まり、協議を続けてきました。一定の方向性を取りまとめることができましたので、要点だけお伝えします。

今年度まで、「つながり」をキーワードとして小中一貫教育の推進を図ってきました。教科等や行事を通して小学校間のつながりや小中学校間の交流を行ってきました。また、授業参観や乗り入れ授業を通して、教師間のつながりを深めてきました。さらに、各校では、地域とのつながりを重視した教育活動を実施しているところです。

しかしながら、来年度以降、小・中学校で別々の教育目標を立てるのではなく、大藤小・向笠小・岩田小・向陽中の4校が目指す児童生徒像を一つにした方がその教育効果はより高くなると考えました。そこで、令和3年度以降、各校で学校教育目標を置くことをやめ、9年間をかけて目指す児童生徒像である「学府教育目標」に一本化することとしました。

令和3年度以降の学府教育目標を、「瞳を輝かせ、居がい・生きがいを感じる児童生徒」としました。

「瞳を輝かせ」は、態度面を一言で示しました。具体的には向陽学府の子どもたちに身につけてほしい態度として、寛容・自立・創造の態度を掲げました。「寛容(generosity)」は、やさしさの根源ともいえるもので、互いの良さや違いを認めたうえで、相手の心を深く理解し赦そうとする態度を指しています。「自立(independence)」は、主体性の根源ともいえるもので、自分自身の考えを強く持ち、その考えを発信し行動する態度を指しています。「創造(creation)」は、自身の感情をコントロールし、仲間と粘り強く建設的な議論を行い合意形成を図ろうとする態度、学校や地域にとって自分たちが今何をなすべきか新しい価値あるものをつくりだす態度を指しており、たくましさ・こころざし・地域貢献にも通ずるものと考えています。

「居がい・生きがいを感じる」は、感情面を一言で示したものです。瞳を輝かせ様々な取組を行った児童生徒に最終的に感じていてほしいことを示すこととしました。

「甲斐」という言葉には、「努力した効果や、期待できるだけの値うち」という意味があります。「居がい」の中には、お互いに高め合い支え合う努力をした結果、その学級や学校における所属感を強く感じ、自分が居る値打ちがあると感じられるという意味合いを持たせています。「生きがい」の中には、個性伸長を図るとともに、自分の特性を学校や地域で役立たせることで自分が将来的に生きていく意味を見つけるといった意味合いを持たせています。

保護者向けの話

最近、子どもたちの笑顔を見て、私もこんな素敵な笑顔が作れているだろうかと不安に思うことがあります。

私は、ヒトが作る笑顔には、2種類の笑顔があると思っています。1つは、相手の心まで温かくしてくれるような「明るい笑顔」、もう一つは相手を蔑んだりバカにしたりして笑う「暗い笑い」です。先に素敵な笑顔と評した子どもたちの笑顔は、言うまでもなく前者の「明るい笑顔」です。

相手を蔑む心の裏には、自己肯定感の低さが隠れています。自分自身が努力し達成感や充実感を得られれば自己肯定感は高まっていくものです。しかし、自身にそのエネルギーがなく、「どうせやっても成功するはずがない・・」と思う人の心は、自己防衛反応として相手を蔑み低く見ようと思い込むことで、自己肯定感を何とか保とうとします。

本校の子どもたちからは、相手をバカにしたり蔑んだりするところをあまり見ません。この理由の一端を先日の「

向陽学府合同学校保健委員会」で垣間見たように気がしています。

本会の中で、今年度8月に向陽学府の小学校6年生81名と中学校3年生52名に実施したアンケート調査の結果が発表されました。本調査は、「自分にはよいところがある」など5項目に対して「ある」「どちらかといえばある」「どちらかといえばない」「ない」の4件法で答えさせるものです。私が注目したことは、「自分にはよいところがある」「お家の人はあなたのよいところを認めてくれていると思う」の「ある」「どちらかといえばある」の合計値です。「自分にはよいところがある」は小学校6年生の肯定値が87.6%であり、これでも十分に高いと思うのだが、中学校3年生の肯定値は88.4%と、わずかながら上昇しているのです。「お家の人はあなたのよいところを認めてくれていると思う」についても同様の傾向が見られ、小学校6年生の肯定値は95.1%であり、中学校3年生になるとなんと98.1%と上昇するのです。こういった項目については、年齢が高くなるにつれ、肯定値は低下する傾向になるのが一般的であると思われるのですが、向陽学府においては年齢が高くなると肯定値も高くなっているのです。

年齢が高くなると、周りから要求されることや期待されることも高くなり、そのたびに自分自身に対して「なんでうまくできないんだろう」「こんなこともできない自分はだめだなあ」と思うことも増えるでしょう。加えて親の期待も高まる中で「どうしてあんたはそんなこともできないの!」なんてついつい言ってしまうものです。でも、本学府の家庭の多くは、子どもの良さを認める温かさがあり、そのために子ども自身も自己肯定感を高く保つことができているのだろうと推察します。

学校においても、子どもたちが「やりたい」と思うことに積極的に挑戦させる中で、自身の良さを一つでも多く感じられるような日常を送れるように工夫していきます。

保護者向けの話

私たちは「瞳を輝かせ 最後までやり遂げる子」を目指す子ども像として掲げています。これは、自分の意見や感情をあるがままに表現し、それでいて周りとうまく折り合いをつけられる子とでも言えるでしょうか。

このような子どもを育てるために、「子どもが育つ環境」を整えるべく、「

生活リズムを整える」「

場を整える」「

言葉を整える」など、様々な工夫をしていることは前回ホームページの中で紹介しました。今日は、教師としての私たちが子どもたち一人ひとりにどのように接するように心がけているかを中心に書かせていただきます。子育てをするうえでも、何か参考になればと思っています。

子どもは誰しも教師に愛されたい、ほめられたいと思っています。これは、低学年に限ったことではありません。だからこそ、私たちは偏った愛情表現をすべきではないと考えています。

「偏った愛情表現」を、例を挙げて紹介すると、1つ目に「条件付きの愛情表現」が挙げられるでしょう。テストの点数のいい子だけほめる、先生の指示を聞けた子だけほめるといったほめ方や、逆に「○○しない(できない)と嫌いになるよ」といった叱り方もこれにあてはまるでしょう。2つ目に「教師が先回りして意思決定する」ことも挙げられるでしょう。これは、「あなたたちのため」「これをやっておけば・・」と前置きをして子どもに何かをさせるというものです。これだと、教師が指示をして子どもはそれに従うという形になってしまいます。

最近、「いい子症候群」という言葉があるそうです。必要以上にいい子であろうとする、自分を抑えて周囲の人の期待に過剰に応えようとすることが特徴として挙げられるそうです。先に述べたように、私たちは自分の意見や感情をあるがままに表現できる子どもに育てたいと思っていますので、この「いい子症候群」の特徴とは真逆になります。

そのために、無条件の愛情を注ぎ、子どもたち一人ひとりに本気で向き合うこと、そして寂しい思いをさせないこと、まずはここから始めるしかないかなと思っています。

保護者向けの話

この日(9月18日)は、「学校公開日」ということで、保護者の皆様に子どもたちの授業の様子を見ていただきました。今年度初めての取組となります。感染症対策の一環から、学年別に優先的に公開する授業時間を設けるなど、新たな取組も行いました。それぞれのご家庭の都合もあったでしょうが、快くご協力いただけたことで、密集空間を作ることなく、スムーズに運営することができたと感じています。

公開日を終えて、素直に「やって良かった」と感じています。学校でどのような教育活動を行っているのか見ていただけたことで、保護者の皆様にとっても安心していただけたのではと思っています。子どもたちも、いつも以上にいい表情で授業に取り組めていたように思います。中には、下の写真のように、親子で工作をするような授業もあり、微笑ましく感じました。

公開日を終えての保護者からの感想も拝見させていただきました。「みんな楽しそうに授業を受けていた」「伸び伸びしていた」「みんな元気が良くて楽しかった」「進んで発表している子が多く、積極的でいいなと思った」「授業の雰囲気がいい」など良い評価をしていただいた方が多くいて、これも嬉しかったことです。中には、「学校公開日を設けていただきありがとうございました。久しぶりに生き生きと学ぶ子どもたちの姿が見れて嬉しく思った」「先生方のご苦労に感謝します」など、私たちへの労いの言葉もあり、疲れも吹き飛ぶような思いにさせていただきました。

保護者向けの話

子どもたちが落ち着いて学習・生活に取り組める環境づくりの工夫として、これまで「生活リズムを整える」「場を整える」について書いてきました。今日は「言葉を整える」について書いてみようと思います。

前回も書きましたが、これまでの教職経験から考えると、学校の「荒れ」は、まず教室や校内が何となく雑然とする「場が荒れる」ことから始まり、次第に「てめえ、このやろう」をはじめ場をわきまえた話し方ではない、ひそひそ話が多いなど「言葉が荒れる」状態に移ってきます。さらに進行すると授業妨害や暴力、器物損壊など「行動が荒れる」状態になります。こうした負の連鎖を断ち切るためにも、「荒れ」の反対の状態を意図的に作っていく必要があるのです。

ここまで読まれた方は「言葉が荒れるのは、気持ちが荒れているからじゃないの?」と感じた方もいるかもしれません。しかし、最初は軽い気持ちで汚い言葉を使ったり、人を傷つける言葉を言ってみたりするのです。自分で言った言葉を改めて自分で聴くことによって、気持ちは次第に荒れてくるのです。概して言葉が先で、気持ちの荒れはその後です。だからこそ、意識して美しい日本語を使う必要があるのです。

東京大学大学院教授で脳研究の第一人者でもある池谷 裕二氏は、著書の中で、楽しいから笑顔になるのではなく笑顔を作るから楽しい気持ちになる。自信があるから姿勢が良いのでなく、姿勢を正せば自信が持てる と書かれています。つまり、「まずは形から」で幸福になれるというのです。

学校でも、教師自身が「てめえ、このやろう」など汚い言葉や人を傷つける言葉を使うのは問題外、大声で感情的に叱ることもやめようと話しています。オランダイエナプラン教育の創始者であるペーターセンは、子ども同士、子どもと大人が対話することを重視する一方、言葉の氾濫が学習活動の目的を不明瞭にすることを避けねばならないと述べています。

本校の子どもたちを見ると、総じてお互いを気遣った優しい言葉・美しい日本語を遣っているように感じています。きっと、それぞれの子どもが育つ各家庭において、親が率先して美しい日本語で会話されているからだろうとも感じています。

保護者向けの話

前回は、子どもたちが落ち着いて学習・生活に取り組めるように、「生活リズムを整える」ことに気を配っていることをお伝えしました。今回は、「場を整える」です。

これまでの教職人生を振り返ってみると、学校が何となく「荒れている」「落ち着かない」「ざわざわしている」と感じるときの第1段階は、場が荒れてきています。具体的には、校内の各所にゴミが落ちている、靴やトイレのスリッパがバラバラ、教室内の掲示物が剥がれたままになっているなどの何となく雑然とした感じになります。

私が本校に来て間もなく、何人かの保護者から、「校内に入ると、廊下の隅に埃がたまっている」「校内にゴミが落ちたままになっている」などのご指摘を受けたことがありました。これを良い機会に、職員にも呼び掛けて「場を整える」ことを全職員で意識するようになりました。

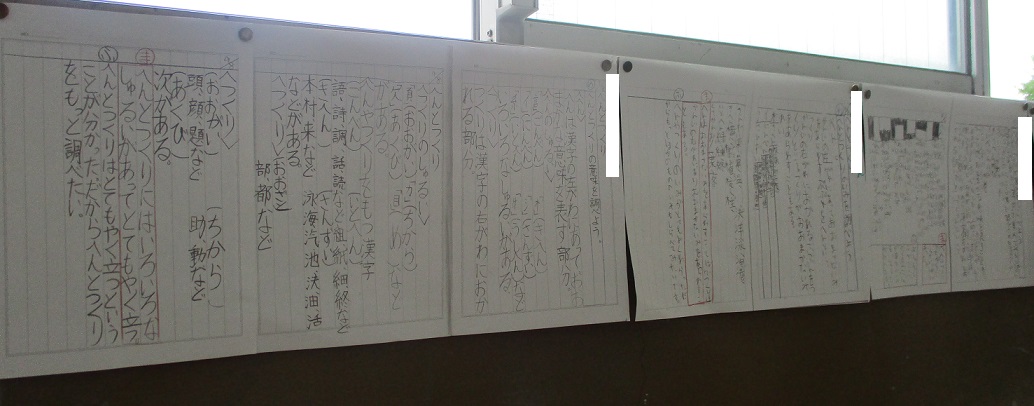

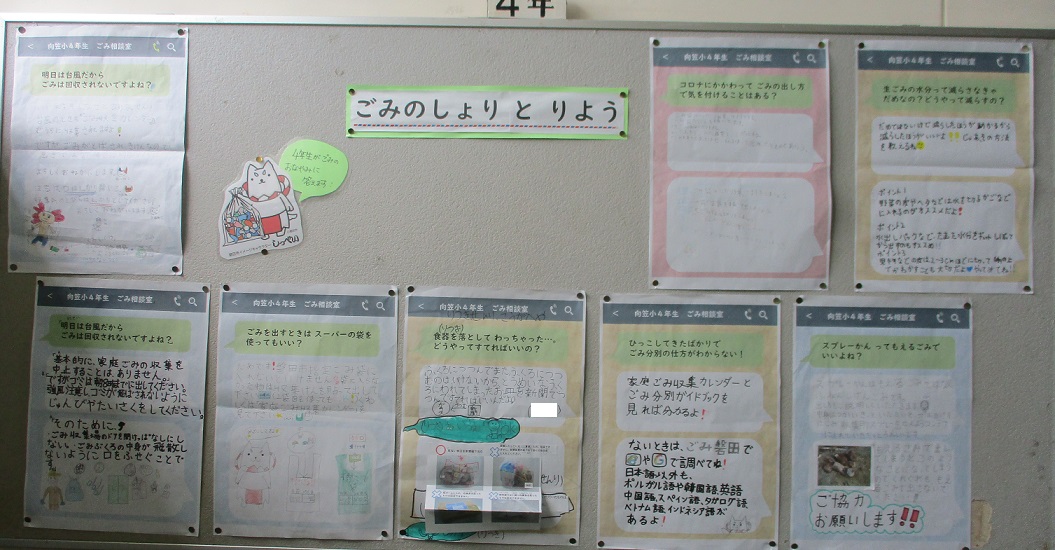

今年度は、校内のゴミや埃などほとんどなくなりました。そればかりか、下記写真のとおり、廊下や教室内の掲示物を見ると、実に整然と並べられており、学級担任の思いがよく見えるものになっています。靴やトイレのスリッパもきれいに揃っていることが多くなりました。子どもたち自身でポスターを作成するなどして、自分たちで場を整えようとしていることも今年度の良い表れです。

私は、我が家の子育てにおいても、「勉強しなさい」とは言ったことはありませんが、玄関の靴をそろえることや、勉強机の上や周りをきれいに整理整頓することについては厳しく言った覚えがあります。家でも、学校でも、場が整っていると、子どもの気持ちは何となく落ち着くものです。

保護者向けの話

このホームページで何度か書いていますが、今年度は昨年度以上に子どもたちは落ち着いて学習や生活に取り組んでいます。加えて、2学期に入って、ほとんど欠席もなく、子どもたちの表情もいいのです。これには、幾つかの要因があるでしょうが、学校での生活環境を整える中で、私たちが特に配慮・工夫していることもあります。家庭内で子育てをするうえで何らかの参考になればと思い、まとめてみることにします。

まず、「生活リズムを整える」ということです。2年生以上の保護者の皆様はお気づきかと思いますが、本年度の日課表は昨年度までのものよりシンプルになっています。昨年度まで「A日課」「B日課」の2パターンありましたが、本年度はこれをなくしました。「B日課」になると、朝の会を早め、給食の始まりを早くして5校時の始まりも早くするというもので、これは往々にして教師側の都合によります。

日課のパターンが増えると、それだけで子どもたちの生活リズムは微妙に変化します。このことにより何となく落ち着かない子どもも出てくると考えられます。だからこそ、日課表は1つにして、いつも同じリズムで生活できるように工夫しています。

年齢が小さいほど、この「生活リズム」というのは大事な要素になります。同じ時間に起きて、同じ時間にご飯を食べて、同じ時間に寝る…大人は「同じ生活は刺激がない」なんて言いますが、子どもはこのマンネリこそ、心の安定を保つには最も重要なことになります。

昔、私が学級担任だった頃、子どもの保護者から「うちの子が家で勉強しません。どうしたらいいですか?」とよく相談を受けました。こんな時私は「歯磨き」に例えて次のように話をしました。「人間は、歯磨きをしないと虫歯になる・・などという考えより、歯磨きするのは面倒くさいという思いの方が勝ってしまいます。でも、食事の後に歯磨きをする習慣がついてしまうと、逆に歯磨きしないと何となく気持ち悪い感じがします。勉強もこれと一緒です。家庭生活の中で、毎日、同じ時間に勉強するように習慣づけするのです。子どもが勉強している時は、親も子どもの横で読書でもしていればいいと思います。そのうち子どもも、勉強しないと何となく気持ち悪いと思うようになりますよ。」

つまり、理屈で「こうすべきもの」ということは、頭では分かっても体はその通り動いてくれません。体内時計にしみ込ませてしまえば、毎日同じリズムで生活することが子どもの心の安定につながるし、ひいては子ども自身で自分を伸ばそうとします。

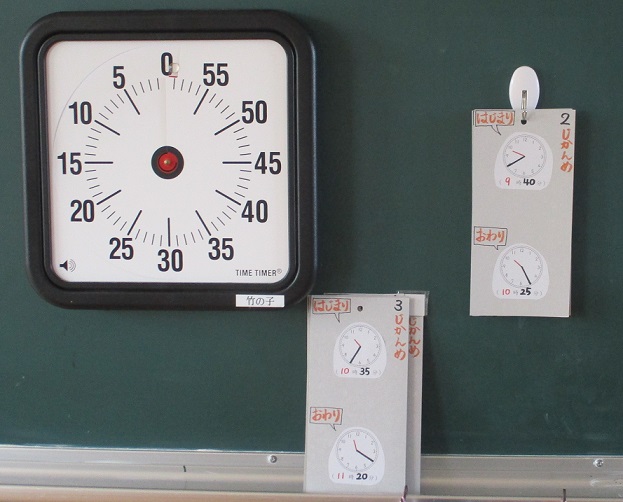

最後に、竹の子1組の取組を紹介しておきます。下の写真にあるように、授業の始まりと終わりの時間を、時計の絵を示しながら見える化しています。このことにより、子どもたちは先の見通しが持てるようになります。先の見通しが持てると、子どもの心は安定します。単純なことのようで、大人の側にこういった細かな配慮ができるか否かで、子どもの心の落ち着きは変わってくるものだと思います。

保護者向けの話

本日(9月11日)、5年生保護者宛に「観音山自然体験教室」に関する学校の思いを記したおたより(詳しくは

こちら.pdf)を配布しました。この思いというのは、本校のみならず、学府内にある岩田小・大藤小を含め3校合意のものになります。

学校行事に対する考え方について

どの学校も、どの時期にどのような行事を配置すべきかを考えて、年間行事計画として落とし込んでいます(本校は「向笠っ子カレンダー」という名称です)。実は、「いつ・何をやるか」ということには大きな意味を持たせています。なぜなら学校行事は、単なるお楽しみ企画ではないからです。教室ではできない体験を通してどのようなことを伸ばすのか、さらにはどの時期に行うことで最も効果的なのかを考えて組み込むようにしています。

運動会を例に挙げて説明しますと、今年度は感染症対策の影響により、5月から10月に移動しました。そうすると、運動会という行事のもつ意味合いは変わってきます。5月実施ならば、学年の始まりの時期ですので、運動会を一つのきっかけにして、子どもたち同士が仲良くなることや運動に親しもうとする意識付けになります。しかし、10月となるとそういうわけにはいきません。これまでのファミリー活動や体育を始めとする各学級での授業の成果を発揮するという色合いが強くなります。

観音山自然体験教室を2泊3日で、3校合同で行いたいと考える意味は・・

観音山少年自然の家には、一日かけてもまだ足りないぐらいの広大な山を抱えています。小グループで事前に時間をかけてどのコースをどのように歩くかをじっくり計画を立てること、当日は一日かけてお互いに話し合いながら計画した道を探しゴールを目指すことができます。いわゆる「冒険ラリー」といわれるもので、これに丸一日かけて取り組ませたいと考えます。

さらに、子どもたちは、「この機会に他校の子どもたちと友達になりたい」という強い思いを持っています。これはとても大切にしたい思いです。ついては、冒険ラリーとは別日に、他校の子どもたちと混合グループをつくり、一緒に山登りをする時間を作りたいと考えています(事前にはリモートで遠隔授業のようなこともできないかと検討中です)。もちろん、こういう機会なので、クラスの子どもたちだけで何かやれることもやらせてあげたい…このように考えると、どうしても2泊3日は必要になります。

保護者の思いを大切に…

これまでを読むと、学校の思いばかりが先行するようですが、「より安全な対策を施したうえで、保護者及び子どもたちにとって安心できる」学校行事であることが何より優先されることは言うまでもありません。

活動時ばかりでなく、食事・風呂・就寝時に至るまで、綿密に感染症対策を講じます。それでも不安なことや疑問点などあれば、どんどん教えてほしいのです。保護者の皆様が安心して子どもを観音山に送り出せる状況を作ることが私たちの役目であると考えていますので、気になることは何でも言ってください。