教師向けの話

1 運動会の準備に感謝

○ 遅くまで運動場等の環境整備を進めている先生方の姿、運動会練習の中でお互いにアドバイスしあう子どもの姿、いつもおとなしい子が大きな声で応援する姿を見て、充実した指導・支援が行われていることを感じています。

○ ぜひ、すべての子どもに活躍の機会が与えられるよう声掛けをお願いしたい。小・中学生の頃の私は、運動会が大嫌いでした。小さくて太っていたため、走るのが遅く、「格好悪い」と思っていたのです。今なら一生懸命の姿こそ格好いいことが分かるし、運動会での活躍場所が徒競走だけでないことは分かります。今考えると、もったいないことをしたと思うのです。

2 PTAだより寄稿文に寄せた思い(詳細は、後日配布されるPTAだよりをご覧ください)

○ 「私、先生だけにはなりたくない。」「先生を見てると、先生ってすごく大変そうだから。」と我がクラスの子どもに言われた時の記憶は消えることはありません。

○ その頃の私は、教師としての知識・技能ともに少しはついてきたと思っていたし、校内外からも少しは信頼され仕事を任されるようにもなっていました。でも、今から振り返ると、きっと子どもの前で、自身の忙しさを表情や態度で出していたのだろうと思います。

○ それ以来、子どもが学校にいる間は、精一杯子どもに向き合おうと強く思っています。そして、「あなたたちといる時間は、何よりも楽しい」という気持ちを全身で表現できる教師でありたいとも思っています。

3 来年度に向けて

○ 新学習指導要領が本格実施され、外国語・英語の時数が増加される(年間15~20時間)、教科学習等の中にプログラミング学習が導入される、道徳の教科化による評価のあり方、他教科の変更点への対応など質的にも量的にも変更が余儀なくされます。

○ さらに、陸上大会や水泳大会、音楽発表会が今年度限りでなくなることに伴い、「大会がなくなったから、子どもの体力や音楽的技能が落ちた」となることは避けたいと思います。

○ このように、小学校現場に求められることは山積しています。これに対応するために、行事や会議の精選や改革など思い切ったことを考えていく必要があります。それぞれの立場から英知を絞り出してほしい。

4 学校HPの充実にかける思い

○ もはや、学校だけで子どもの教育を実施することは難しいことは周知のとおりです。磐田市では新時代に対応する新たな学校づくりとして「多機能型学校」を提唱しています。

○ 本校においても、保護者や地域の方々の協力は、なくてはならないものです。協力してもらうならば、まずは学校の思いややろうとしていることを理解してもらわねばと強く思います。

○ 良いことも悪いことも、きちんと保護者や地域の方々に知ってもらうためのツールとしてホームページは有効であると考えています。

5 昨日の大雨対応

○ 我々がまず考えなければならなのは、子どもの安全・安心です。昨日の朝、私は向陽坂を上り、一緒に子どもたちと下りてくればいいかなと甘く考えていました。実際に行ってみると、足のくるぶしより高く水が勢いよく流れている状況を知り、「これでは登校できない」と即座に感じました。

○ 今回の反省から、この地区は「台風等による暴風警報等発表時及び解除時の対応基準」だけで判断するのは危険であること、まず子どもたちに通学させる前に、学校職員が通学路の安全性を確認すること、そのうえで地区の代表者等とも連携を図ることなどが重要なことであることを強く感じました。もちろん、学府の小・中学校との連絡や市教委への報告が必要であることは言うまでもありません。

子どもたちへのお話

今日は、「進んで」に関連して2つのことをお話ししたいと考えています。

1つ目は、「進んで」何かをやると「楽しい」ということです。

授業中、先生が何か面白いことを言ってくれると「楽しい」って感じるかもしれません。でも、その楽しさは本物ではありません。本物の楽しさは、自分から進んで発表したり、何かの活動に参加したりしてはじめて味わえるものです。

進んで何かをやると、「意外と僕って(私って)できるものだなあ」と自分についての発見をするかもしれない。中には友達や先生から「そんなこともできるんだ、すごいねえ」って今までと違う目で見られるかもしれません。だから覚えておいてください。学校での楽しさは家でくつろいでテレビを見ているときのそれとは違って、自分から進んで活動してはじめて味わえるものだということを。

2つ目は、ではどうやったら「進んで」できるようになるかです。今日はそのコツを教えます。それは、自分で自分のことをほめるのです。「恥ずかしいなあ」「うまくできるかなあ」と思ったときに、「僕なら(私なら)きっとできる」と自分に言ってあげるのです。そして進んで何かやれた時も「よく頑張った」って自分自身に言ってあげるのです。これは心の中で思うだけではなく、ちゃんと口に出して言ってあげた方が効果があります。「どうせ僕なんて(私なんて)できっこない」なんて言ってるのは、自分で自分のことを馬鹿にしているってことなんだから、絶対に言ってはいけない。

最後に、一人の女の子の作文を読んでお話を終わりにします。これは、約15年前に私が6年生を担任したときの教え子のものです。この子はクラスの中では比較的おとなしい子でした。では聞いてください。

昔の私は「自信」というものがありませんでした。なので修学旅行の話し合いでも自分の意見を言うことは初めは閉ざしていました。グループのみんなが計画を進めていってくれる。だから私は黙っていれば・・。そんな人任せなことを思う時もありました。

ある日、母と私は2人で修学旅行の話をしていました。会話の中で母が「おせんべい焼いてみるとか、そんな体験してみたらどう」と一つのアイディアを口にしました。その時の私は「普通の修学旅行でいい」と思いました。「体験なんてできるわけ絶対ない」と思っていたからです。でも次の日、昨日の母のことを先生に言ってみました。そうしたら先生は「いいじゃない。その意見、グループの中で発表したら」と言われました。少し、私はびっくりしました。でもなんだか、「よし、言ってみよう。」という気持ちがどこからかいっぱい湧いてきました。

話し合いがあった日、私はついに思い切って言ったのです。「おせんべい」初めの一言はこれでした。「おせんべいとか焼く体験しようよ」そうすると、グループの中のある子が「いいかも」と言ってくれました。その時私は、私でも自信をもって意見を言えるんだ、もっと積極的にならないと、と思いました。その後、私の性格をかえた「おせんべい」というアイディアはグループの人たちの協力もあり「雷おこし」となり計画の中に入りました。

私は修学旅行という大きなテーマを通じ、自分のことを見つめ直すことができました。人任せや自信が持てないということは、自分は絶対できない、失敗がこわいと思っていたからだと思います。自分の意見を言い、それが相手に分かってもらえるということがどんなに嬉しいか、今回それが分かりました。これからも意見を言うことがたくさんあると思います。その時は「絶対だいじょうぶ」と心で思い、自分の考えを伝えていきます。

保護者向けの話

本年度も早1か月半が過ぎようとしていますが、子どもたちの家庭での状況はいかがでしょうか。

さて私は、4月当所から目指す子ども像として「自主」「自治」「貢献」の3つを挙げております。自らを伸ばそうとする「自主」、うちのクラス、うちの学校を自分たちの手でさらによくしていこうとする「自治」、自分たちは地域に対して何ができるだろうと考える「貢献」の3つの姿です。

このような子どもの表れを引き出すために、大人たちがまずやらなければならないことは深い子ども理解であります。

では、子どもを理解するとはどういうことでしょうか。一言でいえば、言葉にならない子どもの心の声に耳を傾け、表に現れる行動の意味を理解するということではないかと私どもは考えています。我々大人でも、心に秘めた感情を相手に分かりやすく表出するのは難しいものです。それが子どもならばなおさらのことです。自ら進んでやれない(もしくはやらない)ならば、その子にとって何がブレーキになっているのかを理解し、そのブレーキを緩めるための大人の支援が必要です。ここで間違ってはいけないのは、大人が肩代わりして何もかもやってあげることは意味のないことで、あくまで子どもを深く理解したうえで、そっと背中を押すような支援が必要なのです。

では、学校ではどのように一人一人の子どもを理解しようとしているのでしょうか。まず、学校の中での表れを、教師や友達との関係から紐解いていきます。ここで小さな変化を見逃さないことが重要なのは言うまでもありません。次に家庭の中での状況です。家庭の中に起きるさざ波を子どもは敏感に感じ取るものです。しかしそういったことは言葉にはしませんので、学校と家庭との連絡を密に取る必要があるのです。このように多面的に子どもの置かれている状況を把握したうえでもう一度、子どもの行動や表情を読み取ろうとします。

○ こうした過程の中で、保健室からの情報は重要なのです。例えば、「最近、頻繁に保健室に来ている」「体重ががくっと落ちてきている」「健康診断の結果がでてもなかなか治療に行けていない」などなど、こうした表れを、取るに足らない小さなこととして片づけてしまうと解決の糸口は見つかりません。そうした情報の一つ一つの意味をじっくりと時間をかけて読み解く姿勢こそ大切だと考えています。

本日の学校保健委員会では、本校児童の健康面や体力面の傾向や、保健指導のあり方などについてご説明させていただく予定です。ぜひ、子どもを深く理解するうえで一つでも参考になればと思っております。よろしくお願いします。

教師向けの話

1 はじめに

私は、4月当初から、目指す子ども像として自らを伸ばそうとする「自主」、うちのクラス、うちの学校を自分たちの手でさらに良くしていこうとする「自治」、多くの地域の方々の力を借りて学校教育が成り立っているのならば、自分たちは地域に対して何ができるだろうと考える「貢献」の3つの姿を示してきました。今回の運動会も、「自主」「自治」「貢献」を具現化する運動会にしたいと考えています。

2 「やらされる」のでなく「進んでやる」(自主)

最も大事なことは、子どもたち一人一人が主人公になりうる運動会であるか否かということです。そのためには、子どもたちがやりたいと思える種目を準備し、子どもたち一人一人にしっかりとめあてをもたせ、そのめあてを達成させるための練習における教師の支援が必要であると考えています。

運動会では、瞳を輝かせて、自身の思いを表現しようとする子どもの姿こそ、何よりも価値をおきたいと考えます。

3 子どもたち同士で考える(自治)

本当に楽しい運動会にするためにはある程度の規律(ルール)が必要なんだということを子どもたち自身が気づくようにしたいものです。そのうえで、子どもたち同士で注意しあい、高めあえる雰囲気を高めるように支援したいと考えています。

4 地域の方々に何ができるか考える(貢献)

応援してくれる保護者や祖父母、地域の方々に対して、子どもたち自身がありがたいと思えば、自然に会釈し、「ありがとうございます」の言葉がでるだろうと思います。そういったことも、地域への貢献の第一歩だと私は考えます。

5 最後に

1件の事故も起こさないという最大限の安全配慮を行うことを大前提としながら、子どもたち全員が心から「楽しかった」と思える運動会になるよう、全教職員の総力をあげて努力しますので、保護者や地域の皆様方のお力添えをお願いいたします。

明日(6月5日)、本校では、5年担任教諭による研究授業が実施されます。研究授業とは、あくまで当該教諭の授業の是非を問うものでなく、本授業を通して本校研修テーマ「わかった!できた!と実感できる授業づくり~学びを深めるための対話をめざして」にせまる目指す授業像を共通理解することが目的となります。 そこで、明日の研究授業を前に、今後の授業改善の進むべき方向を再確認しておくために全職員に話した内容を掲載します。

1 なぜ「どのように学ぶか」を規定するのか

来年度、本格実施される新学習指導要領において、「主体的・対話的で深い学び」といった学び方についての規定がなされた。この理由として総説の中に「人工知能(AI)の飛躍的な進化」を挙げ、人工知能がどれだけ進化し思考できるようになったとしても、その思考の目的を与えたり、目的のよさ・正しさ・美しさを判断したりできるのは人間の最も大きな強みであると述べている。

つまり、我々が行う授業は、子どもたちが大人になり、社会で活躍する20~30年後の世の中を想定して行う必要があるというわけだ。「子どもたちの将来就くことになる職業のあり方が、技術革新の影響により大きく変化する」「現在の小中学生の65%は将来、今存在していない職業に就く」「今後、10~20年程度で、半数の仕事が自動化される」「2045年には人工知能が人類を超える」などと言われる中で、知識を獲得するだけの受身の授業ではダメだということになる。

2 受動的な学びから能動的な学びへ

前述のとおり、今後、学校で行う授業は、受身になって「習う・教わる」勉強から、主体性を持って自ら積極的に「研究する・調べる・調査する」という能動的な学びに変わっていかなければならない。

そのために、まず子どもたちを指示待ちにさせてはいけない。常に「なぜ?」という疑問を持てる子どもに育てなければならない。そうでなければ、チコちゃんに「ぼーっと生きてんじゃねえよ!」と叱られてしまう(笑)。

※「授業という営みは、何かを教え込むためのものでなく、常に問いを掘り起こし創り出していく過程である(三枝孝弘)」

次に、これまでの知識(既習事項)を総動員すれば解けるのか、若しくはそれだけでは解けないなら、何を(新たな知)をどのように学べばよいのかを子ども自身で見つけなければならない。

さらに、人との対話、先人(各種資料)との対話により、「なるほど」と思える体験をさせたい。単なる「話し合い」活動からは「なるほど」は生まれない。真剣に「聴き合う」姿勢が必要になってくる。

3 おわりに

中教審答申が出された頃、私はひそかに「こんなことは既に小学校の現場では取り組んできた。子ども同士の活発な意見交換も奨励してきたし・・・」と思っていた。しかし、今後の授業改善に求められるのは、もう一歩高みに・・ということではないかと考えるようになってきた。

子どもにとって魅力ある学校をつくるためには、「自主・自治・貢献」の風土がある学級経営を基盤とした「わくわく」する授業は必須ではないかと考える。

「今の授業で変えることは何もない」と自分の授業に満足してしまうと、その先の成長は望めない。いつになっても、どの年齢になろうとも理想像を追い求めながら、悩み、もがくことしかできないのだろうと思う。だからこそ、切磋琢磨しあえる職員集団でありたいと考える。

保護者向けの話

1 自己紹介

前任の川合康智校長の退職に伴い、4月1日付けにて本校に異動となりました、佐伯泰司と申します。

今年度は32名の1年生が入学し、全部で148名になりました。私は入学式の折に、保護者や地域の皆様に「私たち向笠小学校の教職員一同はすべての子どもたちを全力で愛し、一人一人をかけがえのない存在として大切に育てていきます」とお約束しました。この言葉に嘘偽りはありませんし、約2週間が経ちましたが、職員は皆、朝も夜もなく準備を進め、「真に子どもを大事にする教育」を実践してくれていると感じています。保護者の皆様は、今日の参観会の様子をご覧になってどのようにお感じでしょうか。この後、少しお時間をいただいて、今年度の学校経営方針等をお話しさせていただきたいと感じています。

2 校訓「誠実」に寄せた思い

校訓とは、恒久的なものであり、学校の創立当時の新たな理念や意気を反映しているものと理解しています。 「誠実」には「まじめで嘘をいわない」「そのものに心を打ち込み、没頭してやり抜く姿」「気力が充実して、言行が一致している」といった向笠に集うものすべての基盤となる人間性を示しています。

3 学校教育目標「瞳 輝く子」に寄せた思い

校訓が学校創立当時から続く恒久的な理念だとすれば、学校教育目標は中期的な目標と言えます。 平成23年度から、本校では学校教育目標を「瞳 輝く子」とし、子どもの姿で、学校教育の目標を示しています。

「瞳 輝く子」に寄せられた思いとは、個が尊重される教育活動を基盤とし、主体的に学習し、生き生きと生活している姿を理想としています。

4 今年度、特に重要視したい子どもの表れとは

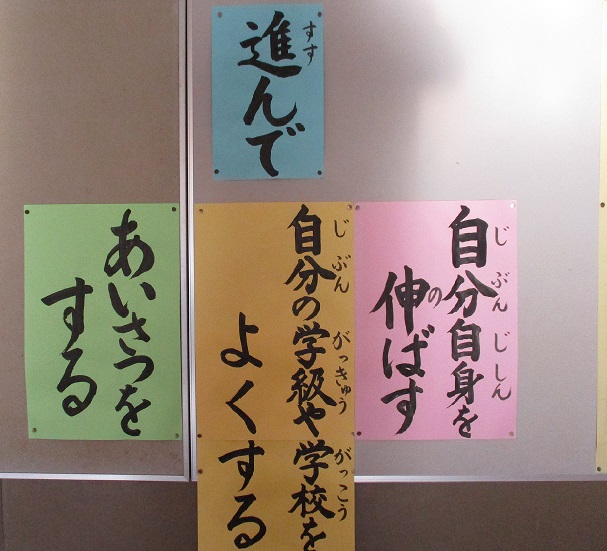

始業式の折に子どもたちに「進んで」という言葉を話しました。グランドデザインに示された「かしこい子」「やさしい子」「すこやかな子」のどの項目にも自ら、進んでという思いは示されています。

では、 なぜ「進んで」なのでしょうか。学校での活動は、映画館でポップコーンを食べながら、椅子にゆったりと座り、映画を見る楽しさとは違ます。子どもたち自身が主人公となり、主体的に参加してはじめて味わえる楽しさです。

小学校教育においては、生涯、学んでいこうとする源となるものを子どもたちに根付かせていく必要があると考えます。私は、それこそが「楽しさ」だと考えます。学ぶことが「楽しい」、運動することが「楽しい」、人と関わることやつながることが「楽しい」ことなんだと思えれば、大きくなっても自らを伸ばそうとすることができます。

そこで、今年度、特に重要視したい子どもの表れとは「自主」「自治」「貢献」だと職員と共通理解を図りました。 自らを伸ばそうとする「自主」、うちのクラス、うちの学校を自分たちの手でさらに良くしていこうとする「自治」、多くの地域の方々の力を借りて学校教育が成り立っているのならば、自分たちは地域に対して何ができるだろうと考える「貢献」の3つの姿です。

5 まずは「子ども理解」

このような子どもの表れを引き出すために、大人たちがまずやらなければならないことは「子ども理解」です。 子どもたちは日々成長し、心の中は様変わりしています。それらを日々、理解しようと努めることが教育の原点であり、子どもを理解することに完成はありません。そこで、ぜひ子どもの様子を、学級担任と日々共有を図ってほしいと思います。家庭での細かな表れを担任に伝えてほしいし、学校側からもお知らせしたいと思います。

6 最後に・・

保護者の皆様にお願いがあります。これは入学式の折にも話したことではありますが、子どもたちに3つの力をつけてほしいと考えています。「朝早く起きる」「朝ごはんをしっかり食べる」「朝の挨拶をしっかりする」ことの3つです。早ければ早いほどいいとか、大食いにさせればいいとか、そんなことをお願いしているわけではないことはわかっていただけると思います。つまり、生活習慣をしっかり整えて、学校でしっかり活動できる素地を作ってほしいということです。さらにこのことに加えて、人とかかわる上での潤滑油にもなる「あいさつ」ができる子どもに育ててほしいと思っています。

現在、欠席も大変少なく、元気よく挨拶する子どもたちの姿を見て、保護者の皆様のお力が大きいと強く感じています。今後とも引き続きお願いします。

最後に、冒頭「職員は皆、よくがんばっている」と話しましたが、それでも時には保護者の皆様には不安や不満を感じさせる場面もあるかもしれません。そんなときも、子どもの成長を願う気持ちは学校も保護者も変わるものではありませんので、胸襟を開き、本音で話し合うことを通してよりよい解決・改善を図っていければと考えています。ぜひ、この1年、学校と家庭・地域の三者が「すべての子どもたちのため」に同じ方向に向かって歩んでいけるよう、お願い申し上げて挨拶とさせていただきます。

子どもたちへのお話

平成31年度が始まりました。先日、新しい元号も発表され、何となく新しい時代に突入するようなわくわく感を持っているのは、私だけではないと思います。

午前中の入学式で32名の1年生が入学し、全部で148名になりました。私たち向笠小学校の先生たちは、148名全員の成長を応援しています。

さて、「進んで」という言葉をキーワードに、こんな子どもになってほしという私の願いを3つお話しします。

1つめは、「進んで自分自身を伸ばす」ことです。1人1人の得意なものを自信をもって発揮してほしいと願っています。算数が得意な子は、算数の時間にみんなに教えてあげて欲しいし、運動が得意な子は体育の時間や運動会等の機会で活躍してほしいです。みんなの考えをまとめるのが得意な子は話し合い活動等の場で活躍してほしいし、きれい好きな子は掃除の時間に、掃除の仕方をみんなに教えてあげてほしいです。

2つ目は、「進んで自分の学級や学校をよくする」ことです。皆さんは自分の学級がどんな学級になればいいと思っているでしょうか。そしてこの向笠小学校がどんな学校になればいいと思っているでしょうか。その思いを実現するのは他の誰かではありません。先生や友達に任せておけば‥なんて考えるのもよくありません。自分たちで話し合ってどんどん自分の学級や学校を良くしていこうとする姿を望んでいます。

3つ目は、「進んで挨拶をする」ことです。人間は1人では生活できません。お父さんやお母さん、地域の人や、友達、先生・・と多くの人と関わり合うことで、生活しやすくなるし、勉強や運動もできるようになります。上手にまわりの人とかかわるにはまず挨拶するのが一番です。できれば「笑顔」を加えて、笑顔であいさつすれば、挨拶された人はいい気持ちになるし、あなたのことを助けてあげようと思うでしょう。

皆さんが進んで取り組む姿を、私たちは応援します。失敗なんかおそれることはありません。進んで取り組んで、それでもうまくいかなかったら、そのときは先生たちが助けます。この1年間、一緒に頑張りましょう。

本日入学した三十二名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

桜の花も頑張って、皆さんを迎えてくれました。 皆さんは今日から、140年を超える伝統ある向笠小学校の仲間になりました。私も皆さんと同じように、今日の入学式を楽しみにしていました。もちろん、私だけでなく、皆さんのご家族、会場のお客様、向笠小学校のすべての先生、そして2年生から6年生までのお兄さん・お姉さん、みんなが、首を長くしてみなさんの入学を待っていました。

さて、今日から皆さんは向笠小学校の一年生です。皆さんに私から三つのお願いをします。

一つ目のお願いは「かしこい子」になってほしいということです。分からないことが分かるようになる、できなかったことができるようになるのはとても楽しいことです。向笠小学校にはお勉強の上手な先生がたくさんいますので、ぜひ楽しんで勉強してくださいね。

二つ目のお願いは「やさしい子」になってほしいということです。友達のいいところをいっぱい見つけてあげてくださいね。そして、自分がされて嫌なことはほかの子にもしないようにしましょうね。

三つ目のお願いは「すこやかな子」になってほしいということです。皆さんにとても大切にしてほしいものがあります。さて、ここでクイズです。分かった人は手を挙げてね。お父さんやお母さんからいただいたもの、目には見えないもの、一つしかないもの、なくしてしまうともう戻ってこないもの・・そうです、「いのち」です。命を大切にしてくださいね。

ここで、お父さんやお母さんに、お話をしますので、少しの間、待っていてくださいね。

保護者の皆様、本日はお子様のご入学、誠におめでとうございます。私たち向笠小学校の教職員一同はすべての子どもたちを全力で愛し、一人一人をかけがえのない存在として大切に育てていきます。そして、学校教育目標「瞳 輝く子」の具現化に向けて、精一杯努力していく所存でございます。保護者の皆様には、ぜひ子どもたちに「朝の力」を付けてあげてほしいと願っています。「朝早く起きる」「朝ご飯をしっかり食べる」「朝の挨拶をする」の3つです。学校の教育は家庭での教育や地域での教育なくして成立することはできません。六年間という長い月日においては、照る日曇る日さまざまですが、いつの時でも、お子様の健やかな成長を願う心は、一つでございます。卒業の日まで、変わらずご理解・ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。