子どもたちへのお話

本日(10月15日)、会礼がありました。今日は、本当は違うお話を用意していたのですが、急遽、台風19号やラグビーワールドカップのニュースから感じたことをお話しすることとしました。以下が、その概要です。

この3連休は、本当にいろいろなことがありましたね。皆さんの家では、台風19号の影響についてあまり大きなものはなかったと聞いていますが大丈夫でしたか?祭典も行われたようですが地域の良さを満喫することはできましたか?日曜日には、ラグビーワールドカップで日本代表がスコットランド代表に勝利し、決勝トーナメント進出を決めましたね。このことに大興奮した人も多いのではないでしょうか。私もその一人です。

さて、全国的にみると、今回の台風で川が氾濫したり土砂が崩れたりして、中には犠牲者が出ている地域もあるようですね。被災された地域の方々には一日も早い復旧を願うばかりです。テレビでは、「数十年に一度」とか「かつて経験したことがないような」などと表現されていましたが、実はこういった表現も最近よく聞くようになったと思いませんか?つまり、これまでにない大規模災害がいろいろな地域で頻繁に起きているということです。

今回は、偶然にも私たちが住む地域は大きな被害には遭いませんでしたが、いつ自分たちの身に起こるか分かりません。想像してみることです。もしものことが起こった時、自分には何ができるだろうかって。

昔、私が中学校の先生をしていた時のことです。定期テスト中、みんなが集中してテストに取り組んでいるとき、急に教室がガタガタって大きく揺れたのです。みんなならどうしますか?その時、急に立ち上がって固まった子、なぜか筆箱だけ持って教室を飛び出した子がいました。今から30年以上前のことですが、よく覚えています。みんなパニックになって、何をしていいかわからず、そんな行動を無意識にしていたのです。

さらに、宮城県石巻市の大川小学校では、2011年の東日本大震災の津波で全校児童108人中73人が、先生たちは11人中10人が犠牲になったのです。なぜ、こんなに多くの人が津波にのみ込まれてしまったのか、何かあったら運動場に避難することは決まっていたけど、その先を決めていなかったようです。大きな津波がくることは想像していなくてみんな、運動場に長い時間座ったままどうしようって迷っている間に津波が近くまで来たのだそうです。

だから、いざという時に行動できるためには、普段から「自分はどこを通ってどこに逃げるのか」ということぐらいは考えておく必要があるということです。

話を今回の台風19号に戻しますと、14日(月曜日)の新聞に「カナダ代表、冠水地域清掃」という記事を見つけ、私は感動しました。岩手県釜石市で開催予定だったラグビーワールドカップの1次リーグB組のナミビア対カナダ戦が台風のため中止になったとのことです。台風被害の一報を聞いたカナダ代表選手は、市内で約1時間半にわたり泥を片付けるボランティア活動を実施したそうです。試合ができないことで選手はさぞ悔しかっただろうに、自分たちの悔しさより、台風で被害に遭った人の心に寄り添い行動できるカナダ選手はすごいなと思いました。

だから、もし自分の身の回りで災害が起こり、幸運にも自分の身は助かったとして、今度はまわりの人に何をしてあげられるのだろうかって、そんなことも考えておかないといけないなって思いました。

静岡新聞 令和元年10月14日(日) 朝刊から

教師向けの話

先日、新任校長研修に参加させていただきました。その中で、私が感じたことを、夕会の中で職員にお話ししました。ここでは、概要をお知らせします。

1 「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」から

(1) 来年度から、上記ガイドラインが施行されます。これによると、勤務時間の上限を①月45時間以内・年間360時間以内 ②予見することができない業務量の大幅な増加がある場合(学校事故対応、いじめや学級崩壊等重大事案など)は月100時間未満・年間720時間以下 ③複数月平均80時間以下 ④月45時間を超えるのは6月まで となっています。

(2) 子ども一人一人にじっくりかかわるための心身の余裕を生み出すために、超過在校時間を減らそうとする職員個々の意識改革や効率的な業務改善は必要です。ただし、やるべきことをやらずに帰るような中途半端な勤務は、逆に職員のストレスを生むことになるので、単に勤務時間を縮減するだけでは逆効果になることが予想されます。

(3) 子どもを理解すること、子どもが主体的に学習する環境をつくることは、とても手間がかかることです。しかし教師は、「時間がないから、子どもをよく見られない」「時間がないから、いい授業はできない」などの言い訳は絶対に言ってはいけないと思っています。だからこそ来年度は、そんなことを言わなくてもいいような教育課程を組みたいと考えます。

2 「主体的・対話的で深い学びという視点から危機管理を考える(静岡大学教職大学院 町岳 准教授)」校長研修から

(1) 概要

本来であれば、何か困ったことがあれば、自分で何とか頑張ろうとしてほしいところですが、頑張り切れないことが多いのも確かです。ならば、お互いに助け合える集団を形成し、友達に相談できる子どもにしたいものです。「主体的・対話的で深い学び」を生み出すことにより、より良い集団作りを進めたいといった趣旨の講話でした。

(2) 「主体的・対話的で深い学び」を生み出すための3つの視点

これも、講話の中で講師の方から教えていただいたことです。とても印象に残ったので、職員にも紹介しました。

い…学び合いを意味づける。(何のための学び合いか)

い…学び合いを位置づける。(その場面で学び合いを行ったのはなぜか)

な…学び合いを成り立たせる。(成り立たせるための具体的な手立てをとったか)

3 おわりに

(1) 沈黙と静寂の学校を。言葉の氾濫が学習活動の目的を不明確にすることを避けねばならない。(イエナプラン教育創始者:ペーターセン)

(2) 「黒板の前が、教師の指定席・・」といった授業は、本校では皆無と言ってよいと思っています。授業の中での主人公はあくまで子どもたちです。「教師は、どこにいるのか分からない」ぐらいでちょうどいいと考えています。

教師向けの話

「安全」「安心」は学校が保障すべきものです。今回は、本校職員として最低限心得ておくべき内容を再確認する意味でお話ししました。特に、「安全」の中で示した「止まった刻~検証・大川小事故 河北新報社報道部 著」は、私自身、その内容に衝撃を受けたと同時に、職員にもぜひ読んでほしいと勧めました。

以下が、職員に話をした内容の概要です。

1 「安全」~事前防災の見直しについて

(1) 「止まった刻~検証・大川小事故 河北新報社報道部 著」から

ア 2011年3月11日午後2時46分、石巻市立大川小児童108名中73名が、学校にいた教職員11名中10名が犠牲となる。当日、校長不在。津波を想定した具体的な避難場所を指定していなかった。

イ 津波が来た瞬間、先生たちは悔しかったと思う。絶対に後悔したはず。約50分あって、ほんの1分程度しか移動しなかったこと。そして3月11日以前、あらかじめ準備していればと。(本文から抜粋)

ウ 原告団長の言葉。「学校は子どもを守るプロがいる、最も安全で安心できる場所。親はそれを疑いもしていなかった」「最低限、何があっても命は保障してもらわなければ、これからの義務教育、何を信じて学校に子どもを預けるのか」

(2) 子どもたち自身で避難できるために

ア 避難先(集合場所)と避難ルートの再確認を。

校舎内の火災なら避難先は運動場。不審者侵入ならベランダを通って体育館へ。震度6レベルの地震なら教室にとどめ体育館で保護者へ引き渡し。今後、さらに精度を高めていく必要あり。

イ 子ども全員が確実に避難したことを確認するための教師の立ち位置は。

避難後に「1人いません」は絶対に許されない。そのため、子どもたちが主体的に避難する最後尾を教師がつく。転倒、動けない子どもがいないか確認しながら避難場所へ。

2 「安心」~特別支援教育の視点から

(1) 病名がはっきりすると安心する心理

病気が長引く患者が医者を転々と。病名がはっきりした瞬間に安心する患者の心理は想像しやすい。教育も同じ。何らか気になる行動を子どもが繰り返す場合、親は学校に対して明確な指導方針及び指導環境の在り方を望むのが当然であるし、学校側の提案に納得できてはじめて安心を与えられる。

(2) 安心して(心を落ち着けて)学習できる環境づくり

教師は意識的・無意識的にかかわらず、個々の子どもの観察や保護者との面談から、一人一人に適当な環境を整えている。上記の方法で解明できない子どもの表れに対して、医療やSC・SSWなど専門家の知見を借りてでも早急に見立てを行い、指導方針や環境を決定する必要がある。特別支援学級への入級などは一方策に過ぎない。

(3) 「自分の力で何とか・・」変なプライドが邪魔するケースも

専門家の知見を借りること、他の教員の助言を受けることを逡巡していると、結局は子どものためにならずに、時間だけが過ぎていく、状況は悪化するばかりという負のスパイラルを生む。「自分の力だけで何とかするんだ、他者の力は借りない」などという教師のプライドは邪魔なだけで何のメリットも生まない。

教師向けの話

この日の夕会で、「静岡県の教職員としてキャリア形成をいかに図るか」という内容で話をしました。採用時に求められるものとして「教員採用選考試験要項」から、それ以降の教員に各ステージで求められるものとして「静岡県教員育成指標」から示しました。詳細は、以下の通りです。

1 はじめに

留任も転任も意味があること。自身の「強み」を買ってくれて、自分を必要としている場所※がどこなのか、それだけの問題。

※ 自分に合った仕事を探しているはおかしい。仕事というのは社会に空いた穴。そのまま放っておくとみんなが転んで困るから、そこを埋めてみる。俺が埋めた分は世の中が平らになった。仕事はお前のためにあるわけじゃなく、社会の側にある。最近は地面の上に余計な山を作ることが仕事だと思っている人が多い。社会が必要としているかどうかという視点がないから。「超バカの壁(養老孟司 著)から抜粋」

2 静岡県教員育成指標から

(1) 静岡県では、教職員のキャリアを採用時、基礎・向上期(概ね34歳まで)、充実・発展期(概ね49歳まで)、深化・熟練期(概ね50歳以上)の4つのステージに分類している。

(2) 充実・発展期には、「自らの立場や役割を自覚して・・」「自己の強みを確かなものに・・」「同僚への指導助言を・・」「同僚に働きかけて協働的に・・」の言葉が並ぶ。

(3) 深化・熟練期には、「指導的な立場として・・」「学校運営をリードする立場として・・」「人材育成の推進役」「組織に働きかけ・・」「組織的に教育活動の改善を・・」の言葉が並ぶ。

(4) 一つ上のステージを見据えて自己研鑽に努める。特に、「自己の強み」は重要。何を武器に学校に貢献できるか。

3 教員採用選考試験募集要項から

「学び続ける※教員」が選考のテーマ。真摯に学び続ける姿勢を持っているか。「授業力」「生徒指導力」「教育業務遂行力」「組織運営力」が身についているかが合格のカギ。

※ 「伸びる選手の3つの条件~原辰徳監督インタビューから」①素直であること(過去の栄光やプライドにしがみつかず素直に指導を受け入れ励む)②謙虚であること(謙虚に自分を省みて行動につなげる)③朗らかであること(失敗を恐れず常に前向きに行動できる朗らかさ)

4 おわりに

子どもが大好きで笑顔が素敵な教員が集う学校はそれだけで活性化する。

私は、教育実習生に「自身が教職に向いているか否かを見極める最後のチャンス」と声掛けをしていた。ただし、その判断基準は授業力だとか生徒指導力ではなく、子どもとかかわることが楽しいと思えるかどうかだと言い添えて・・。

教師向けの話

夏休みに入り、全職員で本校児童に今必要な力は何か、教師はどのような指導・支援をすべきなのかを話し合いました。詳細はこちら。

このことをもとに、今後の目指すべき学校像を一言で言うならば、「子どものやりたいが実現する学校」ということになるのだろうと考えました。

これは、「言われたこと」を「言われたとおりにやる」だけでは、子どもたちが大人になった時に幸せになることは難しいだろうという思いとともに、自由には責任が伴うということも多くの体験を通して子どもたちに学んでほしいという願いが含まれています。

では、以下が職員に話をしたことの概要になります。

1 はじめに

(1) 中間評価会の折に、本校の子どもたちに今、必要な力(スキル)は、①気づく力 ②発信する力 ③互いに感謝する心 ④地道に取り組む力の4点を確認した。

(2) これらはいずれも、教師や他の大人に指示されなければ何もできない・考えられないという子どもに育ててはいけないという全職員の意識から発せられたものと認識している。

2 一人の子どもが多くの集団に属し、様々な活躍の機会があるような学校に

(1) 様々な活動が子どもの発意で生まれ、「それ、やりたい」 と思う子どもたちが集まり企画運営を進めていく・・そんな展開が生まれれば、学級以外の新たな人間関係が生まれ、学級の中では見せなかった、違う「顔」を見せる子どもたちも増えるのではないかと考える。

(2) 子どもたちがやりたいと思うことを自由にやれる、その過程において自然発生的に様々な小集団が生まれる。教師はあくまで子どもの「やりたい 」をサポートする。そんな学校になるように知恵を出してほしい。

(3) ただし、子どもの「やりたい」を汲み取り、それを形にしていくのは時間がかかるし、職員の労力も大きくなる。そこで来年度は、行事等も絞り、準備の時間をじっくり掛けられるような体制にしたい。

3 「小規模校だから」を強みに変える

(1) 子どもの「やりたい」は学級内で完結するものばかりではない。総合的な学習、委員会やクラブ、給食、学校行事など、多岐にわたることが予想されるし、ぜひそうなってほしいとも思う。

(2) 小規模校であるが故、小回りが利いて様々な場面において様々な形態の小集団を作りやすいともいえる。つまり、「小規模校だから」を強みに変えることは可能であると考える。

(3) 子どもの「やりたい」だけでなく、職員の「やりたい」も自由に出し合えるようにしたい。そのために、子どもや職員の「やりたい」を否定するような発言はしないようにしてもらいたい。建設的な意見ならば次につながる。

子どもたちへのお話

1学期の終業式には、私から3つの宿題を出しました。皆さんは、きちんとできましたか?私はみんなと約束したとおり、読書とウォーキングを毎日つづけることができましたよ。

今日から2学期が始まります。学校に来る日が82日と最も長い学期になります。新しく5名の仲間も本校に入ってきました。152名でのスタートとなります。

さて、1学期は、楽しく充実した学校生活を送るために、誰かの後をついていくのではなく、「進んで」取り組むことをみんなに話しました。2学期は、「進んで」やり始めたことから簡単に逃げずに最後までやり遂げる「たくましさ」を今のうちからつけてほしいと思っています。

この先、みんなが大人になって社会を引っ張っていくころの世の中はどんなふうになっているのかと想像すると、今のうちから「たくましさ」を身につけることが必要だと考えています。今後、技術はどんどん進歩し、今ある仕事の半数近くは自動化されて人間がやる必要がなくなるだとか、逆に子どもたちの半数以上は、今は存在していない仕事に就くことになるのではないかとも言われています。さらに、日本全体の人口が少なくなる一方でお年寄りが増えるため、みんなのような働き盛りの大人の責任は今以上に大きくなるとも言われています。

どうですか?こんなふうに言われて、みんなは大人になることが不安になりましたか?それとも楽しみになりましたか?この先、予想もつかないようなことがたくさんありそうですけど、みんなには、どんなに難しいことがあっても逃げずに乗り越えてほしい、その結果、自分の人生を楽しく充実したものにしてほしいなと願っています。だから「たくましさ」なのです。

7月25日に行われた磐田地区小学校水泳競技大会での6年生の姿も、自らのめあてに向かって最後まであきらめないたくましいものでしたが、ここではもう一つ皆さんに紹介したいお話があります。玄関の前にある「ツリーハウス」にまつわることです。

これは、今から15~6年前の皆さんの先輩のことになるのですが、当時、総合的な学習の一部で、上級生の子どもたちがそれぞれやりたいことを考えて下級生も含めみんなにプレゼン(発表)する、その結果「それ、やりたい」と20名以上の子どもが集まると活動ができるということをやっていたそうです。

そこで6年生の何名かが「学校にツリーハウスを作りたい」と提案し、多くの子どもが「ぜひやりたい」と賛同したことから、そのプロジェクトは始まったそうです。最初はインターネットや本を見ながら模型を作ったり設計図を作ったりするところから始まったそうです。なかなか思うように進まず、1年目は土台の部分しかできなかったようで、そのうち親や地域の方々も何名か参加してくれて2年間かけてやっと完成したそうです。あれだけ大きなものを作る中では、今では想像もできないような苦労もあったと思いますが、自分たちで「やりたい」と言い出したことを最後まであきらめずに完成までこぎつけたところに、当時の向笠小の子どもたちの「たくましさ」を感じます。

ではこの後、学級担任の先生と、具体的に何をどうすれば「たくましさ」は身につくのかって話し合ってみてください。これで、2学期始業式の話を終わります。

教師向けの話

本日、午前11時30分に集団下校を行い、1学期も無事終了しました。保護者や地域の皆様におかれましても、これまで陰になり日向になり、子どもたちを、そして本校の教育活動を支えていただきました。この場を借りて感謝申し上げます。

さて、昼食後に行った1学期最後の職員打合せの場で、校長から全職員に向けて話をした内容は以下のとおりです。

1 1学期無事終了。ありがとうございました!

(1) 全員が元気に登校し、笑顔で下校する。このことが何よりの成果。これまでの様々な子どもの表れを思い出すと、今の姿は、職員全員が「全ての子どもたちのために」全力で取り組んでくれた賜物と思う。

(2) 毎日の授業参観から、「これなら、子どもたちも学ぶことが楽しいと感じるはず」と思える授業がずいぶん増えてきた。皆さんの授業改善に係る努力に感謝。

(3) 夏季休業中は、まず心と体のリフレッシュ。次に、子どもの成長の速さに追い越されないように教師としての幅を広げる。学び続ける姿勢、人間としての幅の広さこそ子どもにとっての魅力となります。

2 2学期のキーワードは「たくましさ」

(1) 「自主・自治・貢献」の基本理念のもと、1学期は「進んで」をキーワードとした。2学期は「進んで」という取組姿勢にプラスして、子どもたち自身で課題解決しようと粘り強くやり遂げる「たくましさ」を求めたい。

(2) 来年度から本格実施となる新学習指導要領において、観点別評価も3観点となります。その一つである「主体的に学習に取り組む態度」の評価として、①粘り強い取組を行おうとする側面 ②自らの学習を調整しようとする側面(学習の進め方について試行錯誤するなどの意思的な側面) を挙げています。(「学習評価の在り方ハンドブック(文部科学省)」から)なお、同ハンドブックには、「挙手の回数や毎時間ノートを取っているかなど、性格や行動面の傾向が一時的に表出された場面を捉える評価ではない」と明確に述べています。

(3) 上記の取組は、時に子どもたちにとって苦しい時間、辛い時間となるのかもしれない。それでもやり遂げる「たくましさ」を身につけさせてほしい。

3 経済産業省が提唱する「未来の教室」

インターネットで簡単に調べ、パワーポイントで簡単にプレゼンする・・・20年前には想像できなかった世の中が今目の前にあります。向笠小の子どもたちが世の中に羽ばたき大きく活躍するのは約20年後です。我々は20年後の世の中に思いを馳せながら教育を進めなければならない。たぶん、知識量が多いことは何の自慢にもならないのだろうと思う。いろいろな情報をどのように結びつけて、どのように活用し、どのように世の中に生かしていくか・・そのことに重きがおかれることは間違いないのではないかと思います。

後日、アンケート結果などをもとに1学期の教育活動を振り返り、2学期に活かすための「中間評価会」を行います。その際にも、本校の子どもたちに真に身につけさせたい力は何かについて話し合ってもらう予定ですが、参考になればと思ってご紹介します。

「未来の教室」

子どもたちに未知の課題に向かい、未来社会を創造する当事者(チェンジメーカー)の資質を育むことを目指す。

(1) 3つの柱

ア 学びの自立化・個別最適化:知識のインプットの時間を短く個別最適化

イ 学びのSTEAM化:Science(科学) Technology(技術) Engineering(工学) Mathematics(数学) + Liberal Art(人文科学) 社会課題の背後に潜む数理的な背景を理解し、文理の知識を自在に活かして課題解決を図る、探求・プロジェクト型学習に時間を要す。

ウ 新しい学習基盤作り:学校ICT環境の整備 学校BPRの推進 教師が学び続ける機会の創出(教師の役割は、学びの提供者から学びの伴奏者へ)

(2) 令和時代の新しい社会を生きる子どもたちのための、あるべき学びの姿

知識のインプットに要する時間は短く、探究・活用に要する時間を多く取ることで、学びへのモチベーションを高める。

4 「ひとりの時間」を持っていること

(1) インターネット・スマホに関するアンケート調査から、多くの子どもがこういった機器を利用していることが明確になりました。発達段階に応じた特徴も見えてきました。ぜひ、2学期には「痒いところに手が届く」指導を。

(2) 自己形成において、自分を深く見つめる「ひとりの時間」を持っていること、つまりひとり静かに深く「自己と向き合う時間」を持っていることが大事だということです。

(3) 「児童養護施設の子どもの発達は1年半ぐらい遅れている」と書いている文献もあります。なぜなら一人になる時間がないからです。ボーっと自分を見つめたり、「内なる自分」と向き合ったりする葛藤の時間が発達にとって必要というわけです。スマホやLINEの依存状態は、思春期の子どもの精神的自立や成長に影響を与えるとも書かれています。

5 人は言いたいことが言えると楽しい

(1) ピア・サポートトレーニングを行った山口権治氏の授業での言葉。「人は言いたいことが言えると楽しいんです。では、今日はどうして言いたいことが言えたのか。それは、聴き方が良かったからです。お互いに楽しい気持ちで過ごすには、まず聴くことです。」

(2) 聴き方のコツとして ①笑顔 ②相手の顔を見る ③うなずく の3つを挙げる。

子どもたちへのお話

4月4日にはじめてここで皆さんと会ってから、今日で112日目(授業日だけだと73日目)になります。皆さんと会えて本当に良かったと思うし、皆さんは本当にいろいろなことをよくがんばったと思います。先ほど、各学年代表の7名が1学期に頑張ったことを発表してくれました。どの子の発表もすばらしかったです。

例えば、毎日元気な笑顔で学校に来ることができた、このことも頑張ったことの一つですね。ちなみに1日も休まず登校できた子は87人、1日だけ休んだ子は31人で、合わせると118人になります。

さらに1学期には、多くのお客様が見えて、みんなのがんばりをほめてくれました。例を挙げると、クラスの雰囲気が明るく落ち着いていること、男女仲良く運動や勉強ができていること、1年生は幼稚園の時より成長したこと、授業の中で自分から課題を解決しようとする姿が見られたことなどです。

あいさつについても、地域の方から「横断歩道を渡るときに、止まってくれた車にありがとうと言ってくれてうれしかった」という声も聞きました。代表委員会の中で「向笠小をよりよくするために」というテーマであいさつについて話し合ってくれたことも私は嬉しく感じました。

始業式では、「進んで」という言葉を使って、こんな子になってと3つお話をしました。「進んで自分自身をのばす」「進んで自分の学級や学校をよくする」「進んであいさつする」です。できたでしょうか。

さて、明日から33日間の夏休みに入ります。私からみなさんに3つのことを宿題としてお話しします。この3つは絶対にやってほしいことです。

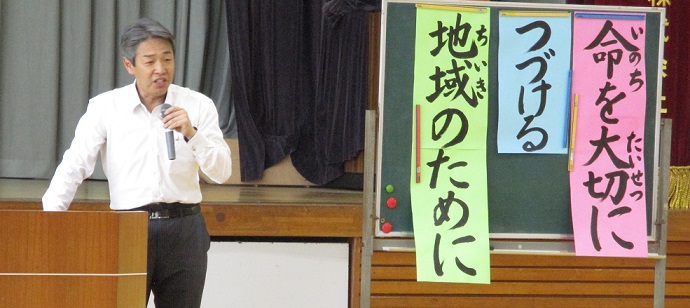

一つ目は「命を大切にする」ことです。交通事故、水の事故など絶対に遭わないこと。熱中症にも気をつけてください。

二つ目は「つづける」ことです。何でもいい、一つでいいから、自分を伸ばすためにやり続けてみてください(ちなみに私は、この夏休みは毎日読書をすることと、朝晩のウォーキングを続けたいと思っています)。

三つ目は「地域のためにできることをする」です。地域の人に会ったらあいさつするのでもいい、地域の行事に進んで参加するのでもいい、みんながそうすることで、地域の人は嬉しいし、明るい気持ちになります(ちなみに私も犬の散歩をする時は、地域の人に進んであいさつしていますよ)。

では、2学期の始業式(8月27日)に、元気な笑顔で会えることを楽しみにしています。

教師向けの話

本日の新聞に「昨日、県教委は4件の懲戒処分を行った」旨の記事が掲載されました。このことを受け、夕会の折に、職員と以下のことを共通理解を図りました。

1 教職員は、想像力を磨くべき!

人とかかわる仕事だからこそ、自分以外の人の「痛み」を受容できなければいけないと思います。毎日の教育活動を行ううえでも、子どもたち一人ひとりの心の声を想像することは必要です。ましてや、教職員である自身が何か事件でも起こしたとしたら、被害児童生徒は一生辛い思いを抱えていかなければいけないし、本人や家族の代償は重すぎるものになるだろうし、対応は学校だけにとどまらず、多方面に悪影響を及ぼす・・・など、ほんの少しの想像力があれば、容易に分かるはずなのです。

2 誰かのストッパーに

一般的に、あってはならない事件というものは、それが起こるまでに幾つもの存在すべき多くのストッパーが、(ものの見事に)一つも働かない時に起こるものだと思います。

人間誰しも浮き沈みはあるし、良くないことが頭をよぎることもあるものです。闇の部分を何も抱えていない人間なんていないわけですから。だからこそ、たった一言の世間話がストッパーになることもあると思うのです。私も誰かさんのストッパーになれていればいいなと思っています。

3 初心忘るべからず

「なぜ先生になったのですか。」「なぜ、今まで先生を続けてこられたのですか?」・・思い出して、まわりの先生たちと言い合ってみてください。その思いを忘れなければ、いやなことがあっても乗り越えられると思います。

4 おわりに

私は今、「子どもたちを前にすばらしい仕事をさせてもらっている」という自信と誇りを持っています。皆さんも同じだと思います。そして、私たちは「全ての子どもたちのために」集まっている集団です。 「子どもたちのため」にならない行為は絶対に許さないという強い気持ちを持ちましょう。