学校評価書を作成しましたのでお知らせします。 R2学校評価書(向笠小).pdf

先日(2月15日)の学校運営協議会を受けて、今年度の学校運営を総括したものを作成しました。

学校評価(期末)の結果と考察をまとめました

R2学校だよりへ(期末評価結果).pdf R2学校教育活動評価比較集計分析考察報告期末②(保護者宛).pdf

学校評価(期末評価)の結果(速報値)をお知らせします!

先日(2月15日)の学校運営協議会を受けて、今年度の学校運営を総括したものを作成しました。

学校評価(期末)の結果と考察をまとめました

R2学校だよりへ(期末評価結果).pdf R2学校教育活動評価比較集計分析考察報告期末②(保護者宛).pdf

学校評価(期末評価)の結果(速報値)をお知らせします!

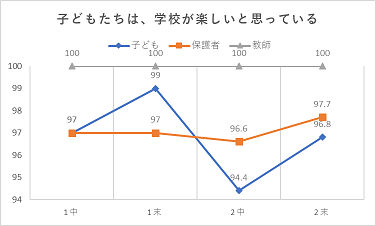

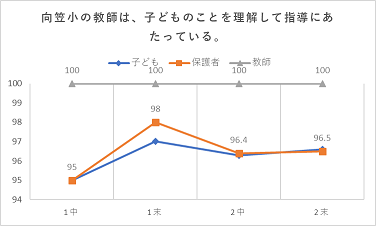

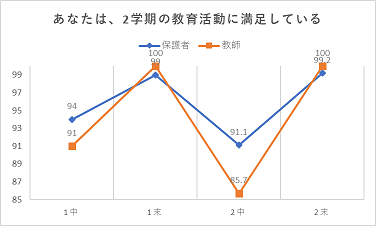

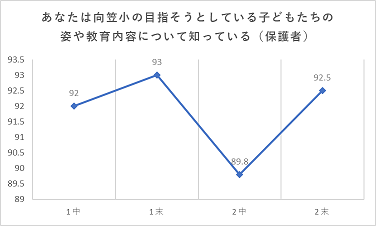

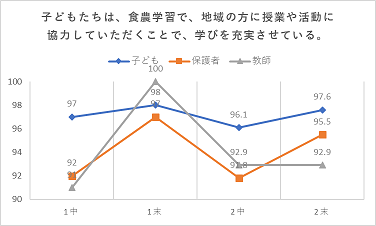

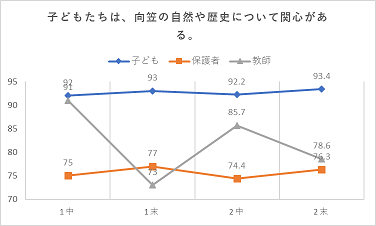

令和2年7月に、子ども・保護者・教師に対してアンケート調査を実施しました。すべての項目について、「よくあてはまる」「おおむねあてはまる」「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」の4件法による質問紙調査です。「よくあてはまる」「おおむねあてはまる」のいわゆる肯定的な項目に回答した人数の全体に対する割合を「肯定値」として示しました。昨年度を含め4回の推移をグラフで比較してみました。

今回は速報値ということで、結果のみお知らせをすることとし、考察や今後の方向性等については後日、学校だよりなどでお伝えします。

1 学校経営全般について

「学校が楽しい」「子どものことを理解して指導にあたっている」について、三者とも中間評価を上回る割合となっています。さらに、「教育活動に満足している」についても保護者・教師ともに中間評価を上回っています。

「向笠小の目指そうとしている子どもたちの姿や教育内容について知っている」と答える保護者の割合も上がっています。

2 「学びづくり」に関することについて

「当該学年の学習内容を理解している」において、保護者の肯定値は高まっていますが、子どもと教師は中間評価よりやや下降傾向です。「自分の考えを伝える」ことについても同じ傾向が見られます。

「振り返り次の課題をもつ」「めあてをもって学習している」「友達の考えをよく聞き話し合いながら学びを進める」の3項目は、今年度新たに評価項目に加えたものであり、私たちが授業改善を進めるうえで子どもたちに求めていきたい姿です。「話し合いながら学びを進める」ことについては子どもと保護者の肯定値は上がっているものの、「振り返り次の課題をもつ」「めあてをもって学習している」についてはやや下降傾向にあります。

「食農学習で学びを充実させている」「向笠の自然や歴史について関心がある」のいずれも、子ども・保護者ともに中間評価より上がっています。

3 「仲間づくり」に関することについて

「学級(学校)には互いにルールを守り協力する雰囲気がある」「子どもたちは学校・家庭・地域で進んであいさつをしている」は、いずれも保護者の肯定値が中間評価より上がっています。「学校に相談できる人がいる」については子ども・保護者ともに肯定値が上がっています。

「異学年交流やファミリー活動に進んで取り組んでいる」「自分の役割を考え、みんなのために行動している」「めあてに向かって最後までやり抜く」といったいわゆる異学年交流を軸にした取組についての評価は、子ども・保護者ともに中間評価より上がっています。

「遊びや運動を通して体を鍛えている」について、保護者の肯定値が中間評価より上がっています。